プロジェクトのはじまり

金沢大学附属特別支援学校中学部の「総合的な学習の時間」では、海洋プラスチックごみをテーマに探究活動に取り組んでいます。

同校中学部は令和3(2021)年度よりSDGs学習に取り組んでおり、特にSDGs14番の目標「海の豊かさを守ろう」を中心に、これまで、海岸での清掃活動、SDGsについて考える、海洋プラスチックごみの「Reuse」「Recycle」などの活動を行ってきました。

これまでは、年に1回の海岸清掃活動でしたが、子どもたちがプラスチックについて学び、海洋ごみについての理解を進めてきたことをさらに深めようと、令和6(2024)年度は、石川県最大の河川・手取川の調査を複数回にわたって実施。実体験を通じて海洋プラスチックごみについての理解を進めています。

「年に一度、イベント的にやるのではなく、持続可能な目標の実現に向け、これまで少しずつ学んできた海洋プラスチックごみについて、実体験を通して学習を進めています」

中学部の吉岡学教諭はそう話します。

子どもたちが実体験を通して学ぶ中で、「Reuse」「Recycle」に加え、「Reduce」「Upcycle」の概念を持つことができるよう、特別支援学校としての取り組みを進めています。

子どもたちの活動

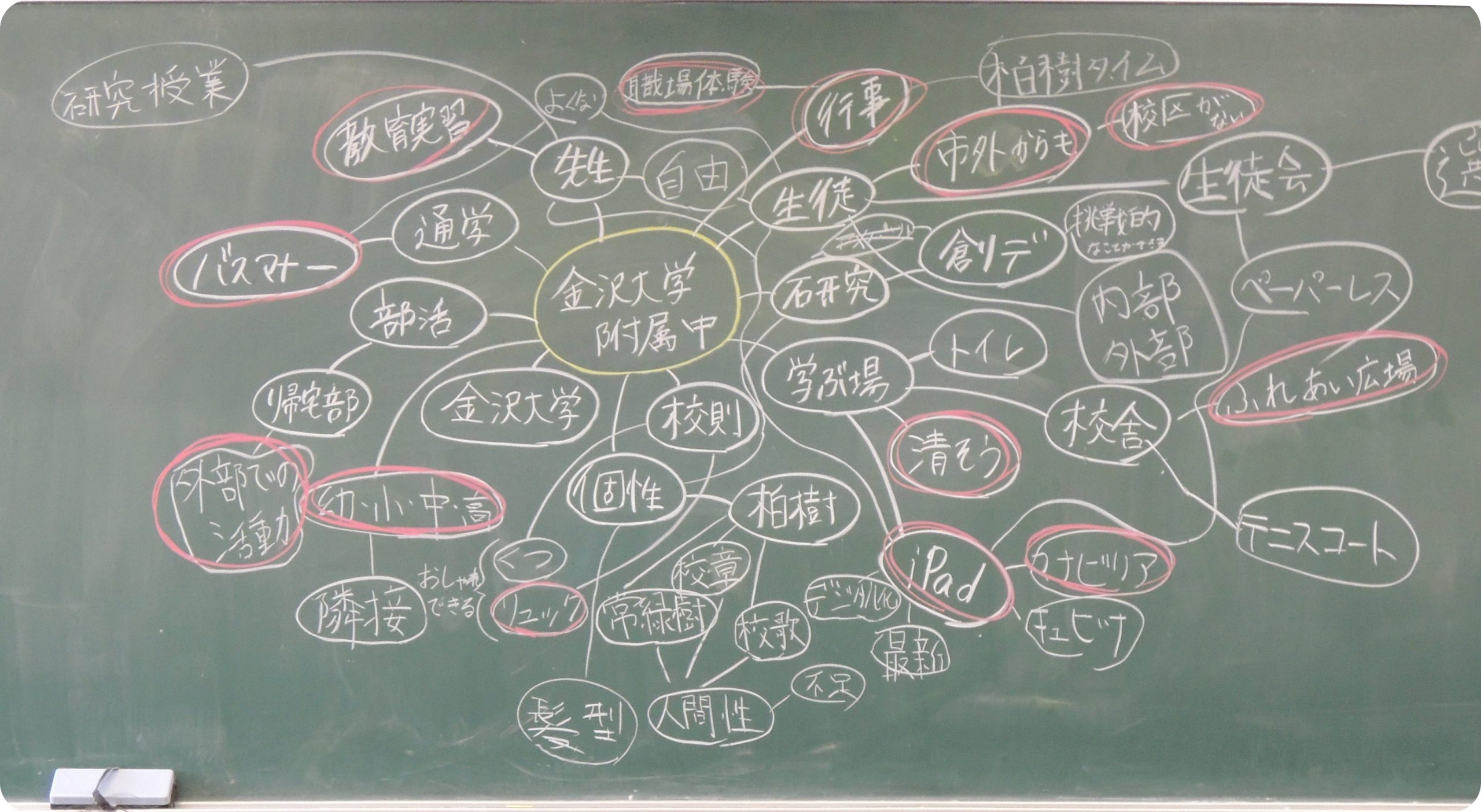

海洋プラスチックごみについて学習を進める中では、「海洋プラスチックごみが発生する原因は何なのか?」「海岸にあるごみは川から運ばれるのか?」について、子どもたちが探究し、知識と技術を得ることを目指してきました。

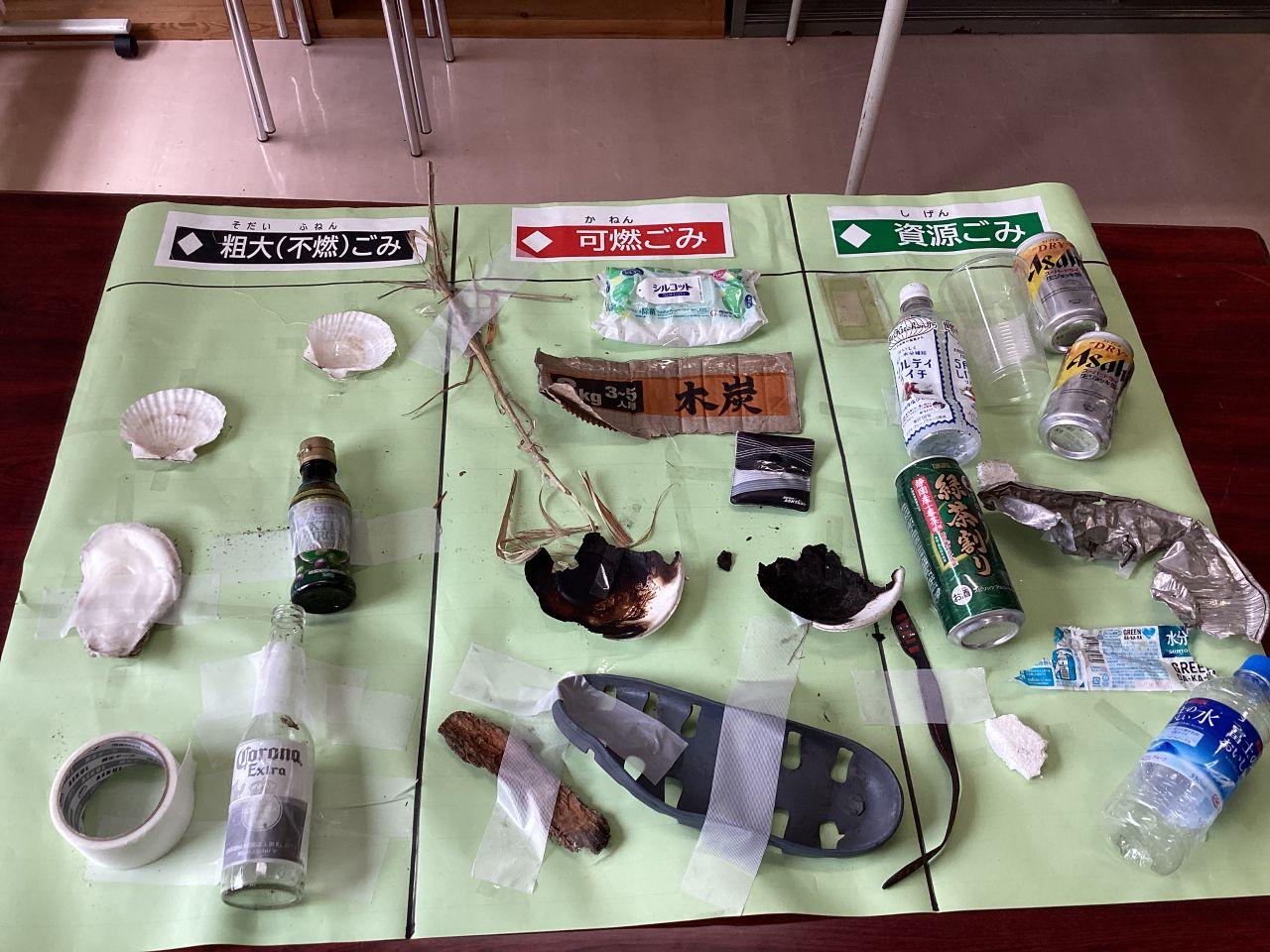

授業ではまず、身近にある学校のごみ箱の種類を学習するところからスタート。白山市で廃棄物処理事業を行う企業(トスマク・アイ)の担当者から、ごみの種類や処理の方法、リサイクルなどについて教わりました。子どもたちは、ごみには可燃、資源、不燃の3種類があると学んだうえで、実際に手取川に足を運び、清掃とごみの収集活動を行うことになりました。

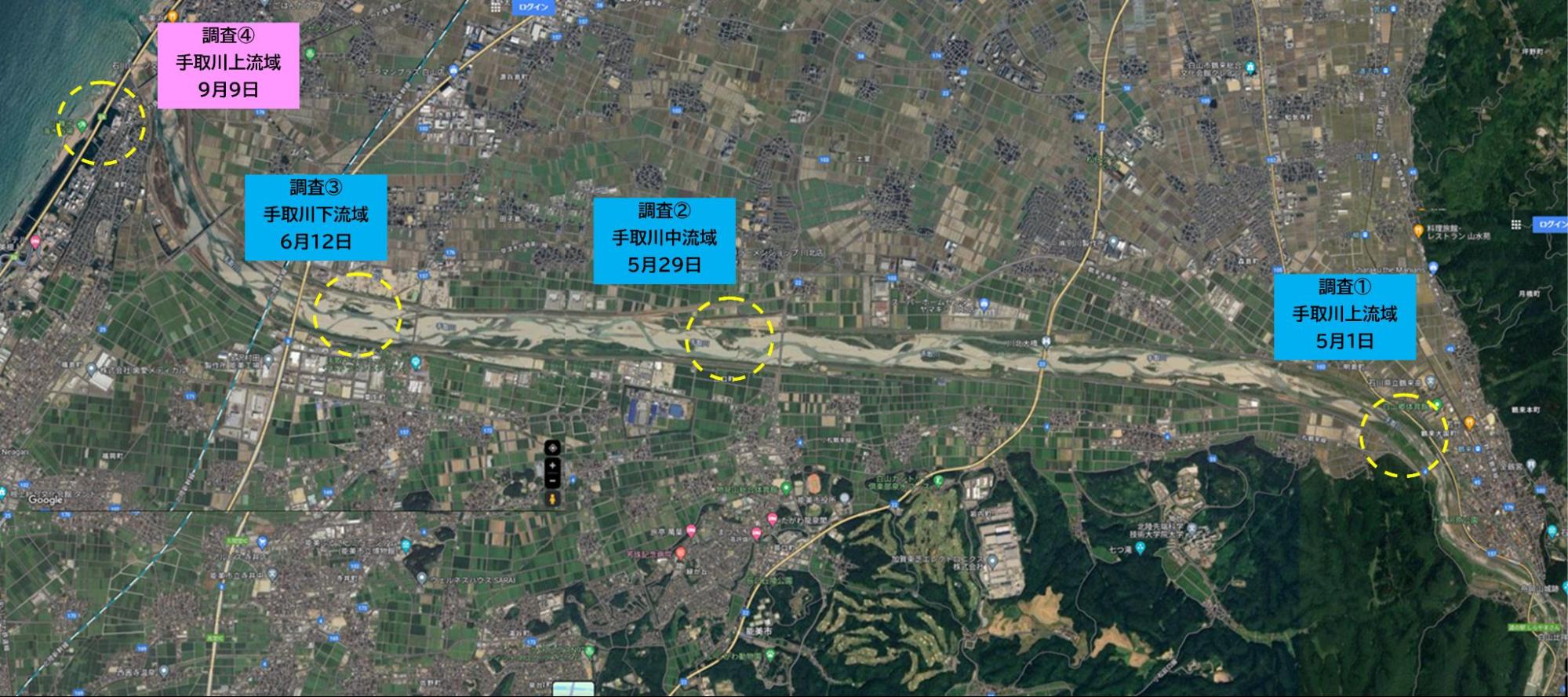

手取川での清掃・ごみの収集活動は、石川県の海岸線(583㎞)を守る海岸愛護活動を行う「クリーン・ビーチいしかわ」の協力のもと、手取川の上流(鶴来町・5月1日)、中流(寺井町・5月29日)、下流(美川町・6月12日)と複数回に分けて行いました。

集めたごみは学校に持ち帰り、種類を確認しながら分別。それぞれの場所でどのようなごみが多かったのか、ごみはどう変わっていくのか、調査、分析を行いました。

子どもたちからは、ごみの種類の違いや状態の違いなど、多くの感想が出たといいます。

「自分たちで、分別の見本を見ながら、話し合いながら分別していきました。子どもたちから多く聞かれたのは『たくさんのごみがあってびっくりした』と。実際に現地に行ってみたら、思っていたのと違った、という驚きを、学びの原動力にしたいと思っています。流域ごとにごみを貼っていくと、子どもたちは見比べて、落ちているごみの違いにも気づきますね」(吉岡教諭)

河川のごみだけではなく、川の汚染具合、石についても調べようと、それぞれの活動の際には、川の水、石も採取し、学校に持ち帰りました。

河川の水の分析、河川の石の分析、河川の資源ごみのリサイクルとグループに分かれ、学習を進めていきました。

石の分析は金大附属高校の高校生に協力を仰ぎ、結果は授業の中で伝えてもらいました。「高校生は川にも一緒に行ってくれたし、学習発表会にも来てくれた。お互いに学びあう仲間みたいな存在でした」と吉岡教諭。

河川で集めてきたものは、最終的には松任石川環境クリーンセンターへ持ち込み、子どもたちもごみ処理工程の一部を体験させてもらいました。

また資源ごみのリサイクルでは、海洋プラスチックなど廃棄品のアップサイクルを手掛ける環境デザイナー(カエルデザイン)と協働し、飾りを作るなど海洋プラスチックごみの再利用にも取り組みました。

活動を通しての変化

学習を進めるうちに、子どもたちのごみ収集に対する見方、考え方が変化してきたと吉岡教諭は話します。

「例えば、収集したごみの中には靴が多かった。上流にも中流にも下流にも靴があるということは、そこに人がいることがわかる。また上流で綺麗なペットボトルを拾ったときに、バーベキューのごみじゃないか、と推察する。プラスチックごみは、下流に行くにつれてどんどん汚くなり、細かくなる。劣化してマイクロプラスチックになっていくことを、集めたごみの分別によって理解する。そうして、『ごみを捨てないようにしよう』ごみが落ちていたら拾おう』と考えるわけです。特別支援学校の子どもたちは、学んだことを忠実に再現していきます」

地域の人との嬉しいつながりもありました。上流での清掃・ごみ収集活動の際に、メッセージと学校の連絡先を入れたペットボトル(ボトルメール)を流したところ、そのうちの一つを中流付近で拾った地域住民から、学校に連絡が入ったのです。

「特別支援学校の子どもたちの中には、川の水がどの向きに流れているのかわからない子もいます。川の流れが、海につながっているということを知ってほしかった。上流で流したペットボトルが中流あたりで見つかったことで、川が下流に向かって流れているのだと、わかったと思います。連絡くださった方にも、子どもたちがこういう学びをしていると伝えることができる。こうやって地域の人とつながることができるのも面白いですよね。拾われなかったペットボトルは、最終的に自分たちですべて回収しました」(吉岡教諭)

活動による成果

特別支援学校の教育にあたり、「社会とのつながりを大切にしているという吉岡教諭。子どもたちが学んだことを主体的に社会還元することも意識しています。

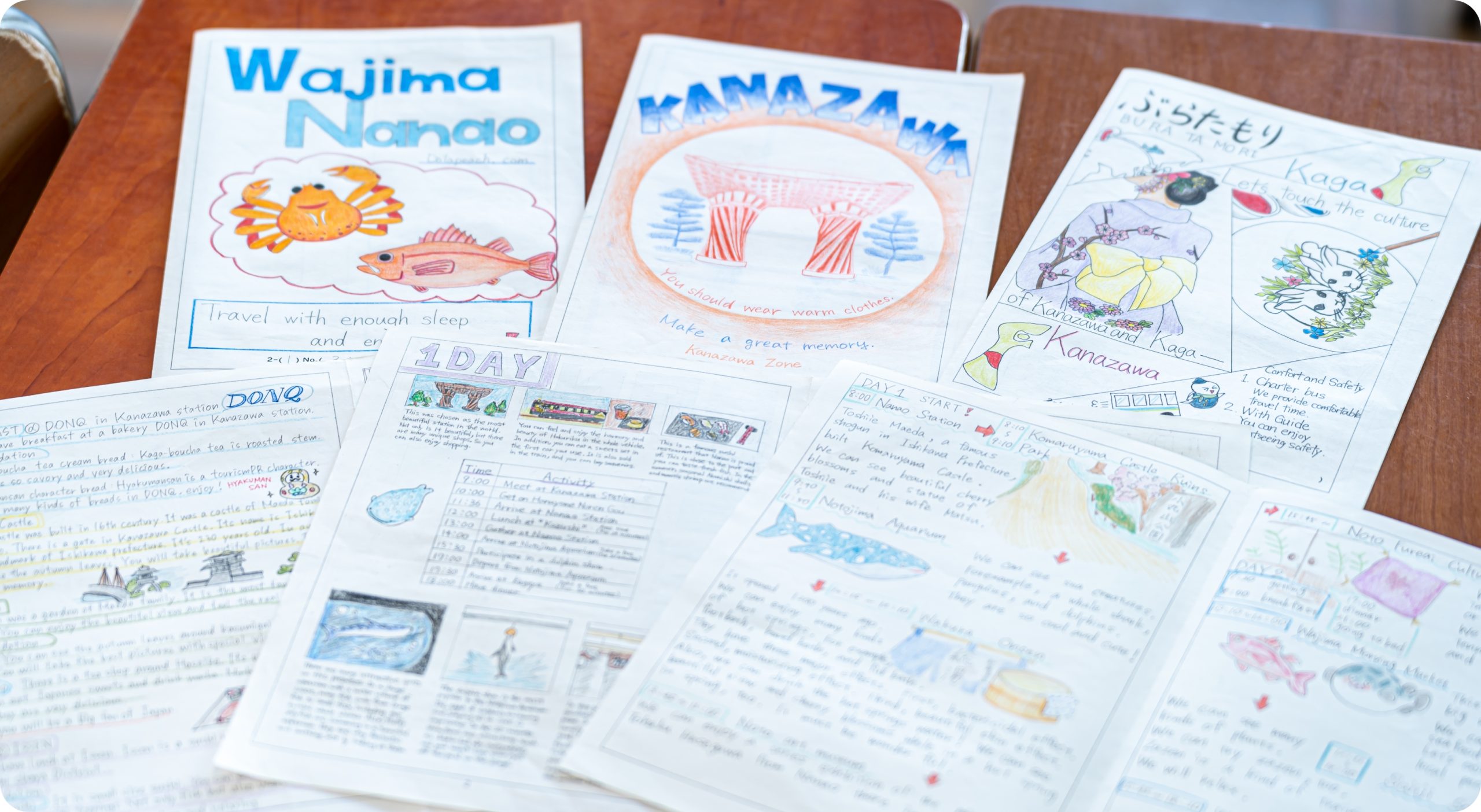

5月11日には、フェアトレードin金沢(金沢市役所前広場)に参加。8月24日のいしかわ環境フェア(石川産業展示館)ではブースを出し、「海洋プラスチックごみでキーホルダー作り」のワークショップを行いました。

5回ほどの手取川の清掃・ごみ回収活動と校内学習を経て、10月には学校内で成果を発表しました。

さらに、この手取川の調査から始めた海洋プラスチックごみについての探究プロジェクトが、筑波大主催の探究コンテスト「科学の芽」賞で全国の特別支援学校で初めての探究賞受賞という嬉しい出来事も。「子どもたちが、ごみがどこから来たのかを探し、自ら学んでいった。その成果が、こうして賞をいただけたことは喜びにもなるし、また新たなつながりへのきっかけにもなればいいなと思います」(吉岡教諭)

吉岡教諭は、子どもたちが自らの体験から学ぶことに重きを置いています。

「一つひとつ、子どもたちが不思議だと思うことを体験させて気づかせる。子どもたち自身がどう感じているか、どう変わっていくかを大切にしています。そこからは、子どもたちの力を引っ張っていくだけですね」

今回の学習を通して、子どもたちには「手取川のごみ」という得意分野ができました。

「手取川のごみを拾って、調べて分別し、最後はクリーンセンターまで行った。自分たちは、手取川という大きな川のことを全部学習したんだ、と。『手取川のごみのことなら、自分たちは誰よりも知っている』と自信になったと思います。その自信が、次のステップに広がる、進んでいける力になる。子どもたちがすごく変わっていったのを実感しています。

今後に向けて

今や、気候変動と並ぶ環境問題として認識されている「海洋プラスチックごみ」問題ですが、特別支援学校では、この環境問題を直接学習対象とする指導内容はないといいます。それでも、このテーマに取り組むことの重要性について、吉岡教諭は次のように話します。

「環境問題は、地域としてだけではなく、また障がいの有無・人種に関わらず、世界全体の問題として捉えていかないといけない。障がいがあるからといって、ごみを道に捨てていいことにはなりませんよね。手取川の調査から始めた今回の学びを通して、子どもたちは、ごみを捨てないようにしよう、と 思ったはずですし、ごみの分別もすると思います」

来年度以降も、プロジェクトは継続していきます。子どもたち自身も、今後の展開を楽しみにしているといいます。

「来年度のことを子どもたちも楽しみにしています。楽しいと思える授業じゃないと、特別支援学校の子どもたちはなかなか自分からやろうとはならないので。知的障がいを持つ子どもたちが、自ら楽しんでやろう、という姿を見ているのは、私たちも幸せ。私たち教員もプライドを持って、子どもたちと一緒に取り組んでいます。これからも楽しく、子どもたちと一緒に学んでいきたいですね」

特別支援学校中学部の海洋プラスチックごみをテーマした探究は、今後も社会とつながりながら、学びを広げていきます。