プロジェクトのはじまり

教育と地域をつなぐ新たな挑戦が始まります。

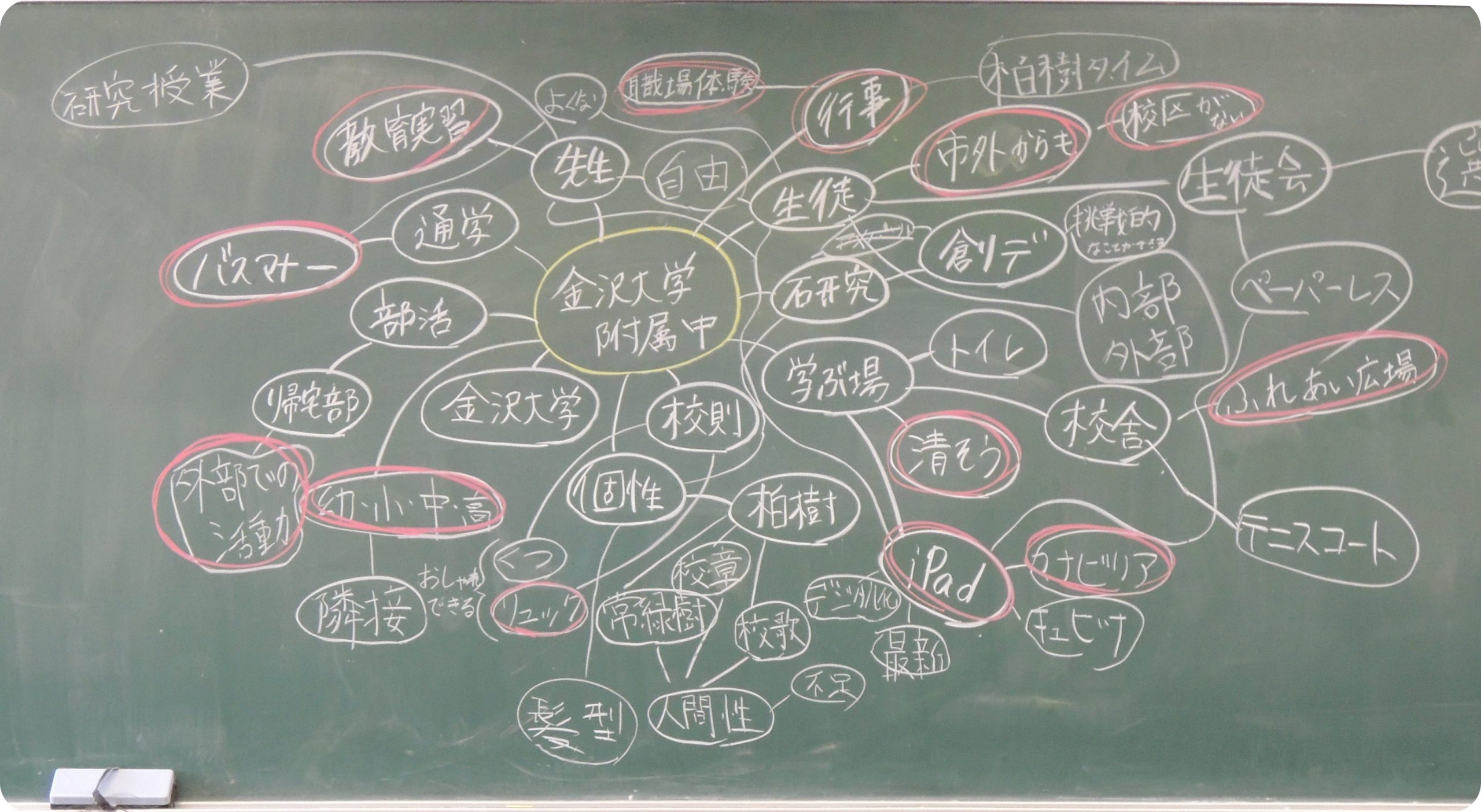

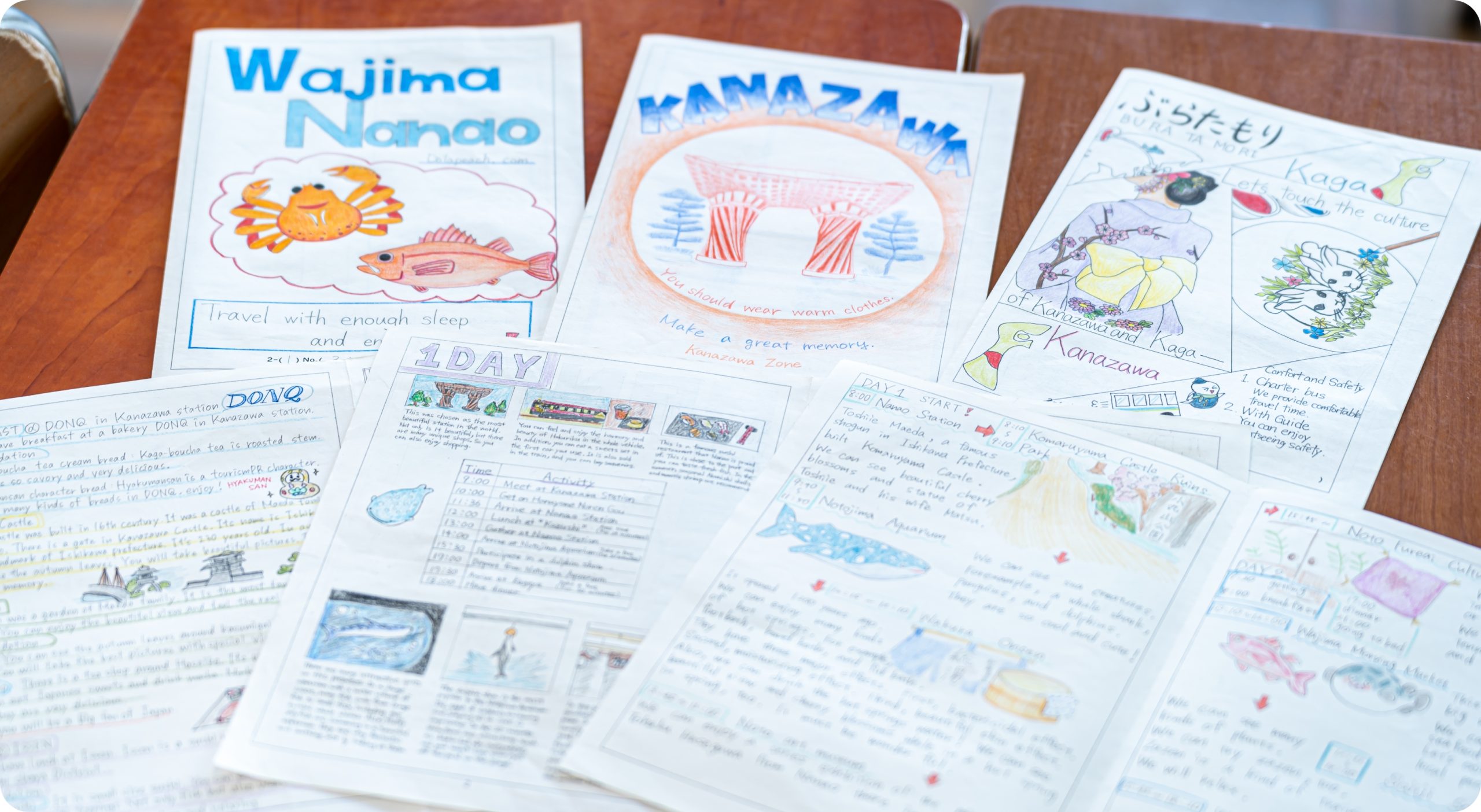

プロジェクトHESOは、金沢大学附属園での「探究的な学び」を軸に、参画者とともに社会に開かれた教育課程の実現を目指して実践してきました。

これまで、授業内での支援や協働での実践は、附属園の先生たちや児童生徒が主な対象でした。

今回、探究活動の支援を通して「復興×地域価値づくり」を実現させようという新たな挑戦が始まります。名称は「へそDAOプロジェクト」。舞台は能登。小中学校の先生方と協力し、地域をテーマにした探究学習で、子どもたちの発想を社会につなげていこうという試みです。

2025年のエントリー校と内容は次のとおりです。

▼「へそDAOプロジェクト」エントリー校

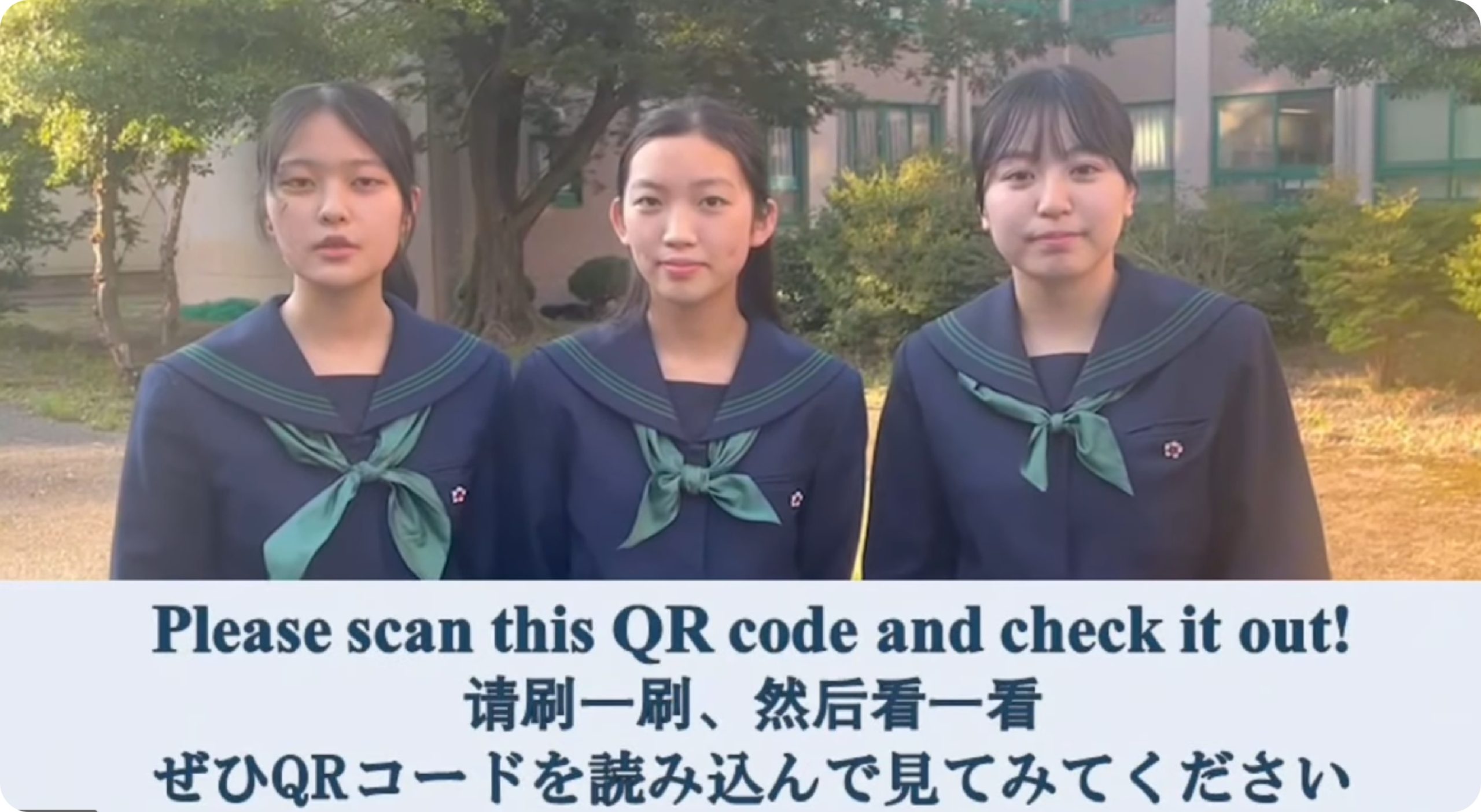

<輪島市立輪島中学校(1年生)>

◆震災体験を英語で伝えよう!

震災以降の体験を総合的な学習の時間でまとめ、英語で発信。発表を聞いてアドバイスをくださる方と交流しながら、自分の経験を国際的に伝える力を育てたい。

<珠洲市立宝立小中学校(8・9年生)※共通テーマ:「防災の町・宝立」

◆珠洲の諸問題の解決にむけて(8年生)

海藻や海産物を使った特産品開発や販売戦略を通して、地域資源の価値を見直す。地域イベントでの発表や販売シミュレーションを行い、課題解決型の思考を育てる。

◆珠洲市への提言(9年生)

過疎地域を先端技術の実証フィールドとし、防災・観光・物流を統合した未来像を構想。企業との交流や震災復興の知見を学び、「宝立町スマートマップ」を作成。VRや模型で未来像を提案、政策提言を行う。

<能登町立松波小学校(6年生)>

◆能登町の魅力を知りたい!伝えたい!

能登町の魅力を探るために施設を訪問し、工夫や地震後の変化を学んだ。そこで働く人々の努力を深掘りし、恩返しとなる発信やものづくりを考える。

金沢大学は、「オール金沢大学で『未来知』により社会に貢献する」という理念を掲げています。ノウハウやリソースなどの「未来知」を附属園だけでなく必要な場所に提供し、課題解決につなげる狙いがあります。

「プロジェクトHESOも同様に、これまでの知見を横展開し、何らかのアクションを起こしていきたいと考えています。随時、情報は発信していきたいですし、これまでにない新たなコミュニティを形成していければと思います。先生方や児童生徒にとって有意義な機会となることはもちろん、このプロジェクトを通じて能登に関わる人の輪が広がっていくことを願っています。」(金沢大学附属コラボレーション推進室・福田室長)

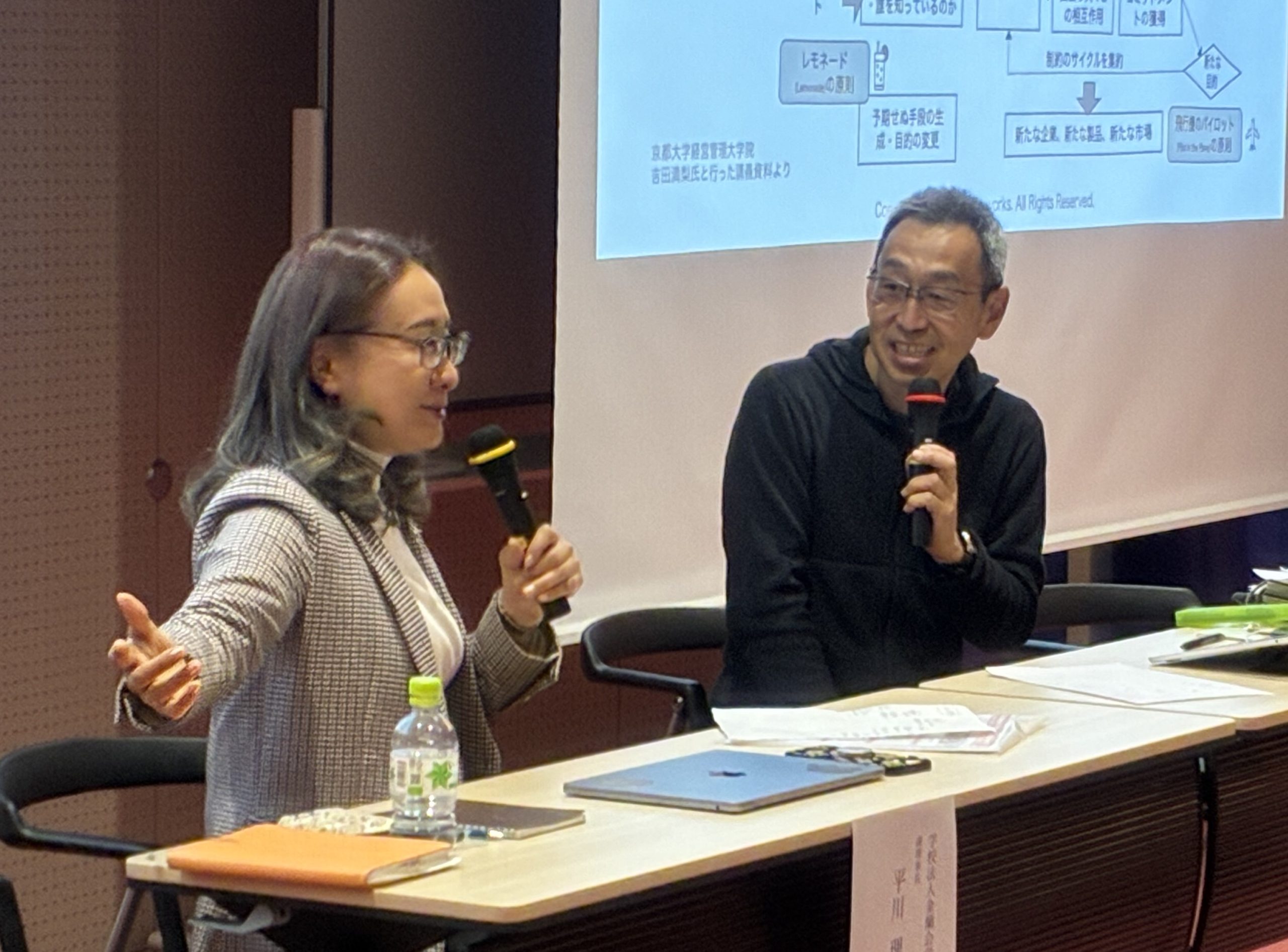

現場の先生と一緒につくる

今回のプロジェクトでは、能登地区(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町)の先生方と協力し、総合的な学習の時間を通して探究のテーマに取り組みます。

なぜ能登か――。

令和6年能登半島地震や能登豪雨で甚大な被害を受けた能登地区。プロジェクトHESOでは震災後、能登でHESOセミナーを3回開催。その際、参加したある教員から「一番怖いのは、人々の記憶から消えてしまうこと」という言葉がありました。

だからこそ、プラスのイメージとして能登を印象づけたい。新たな挑戦で、未来に向けたストーリーを子どもたちとともに紡ぎたい――その思いで、このプロジェクトは立ち上がりました。

「能登でHESOセミナーを重ねる中で、現場の先生方を応援する仕組みがあるといいなと感じましたし、何かを与えるのではなく、一緒につくる。そんな形を目指したいと考えました」(福田室長)

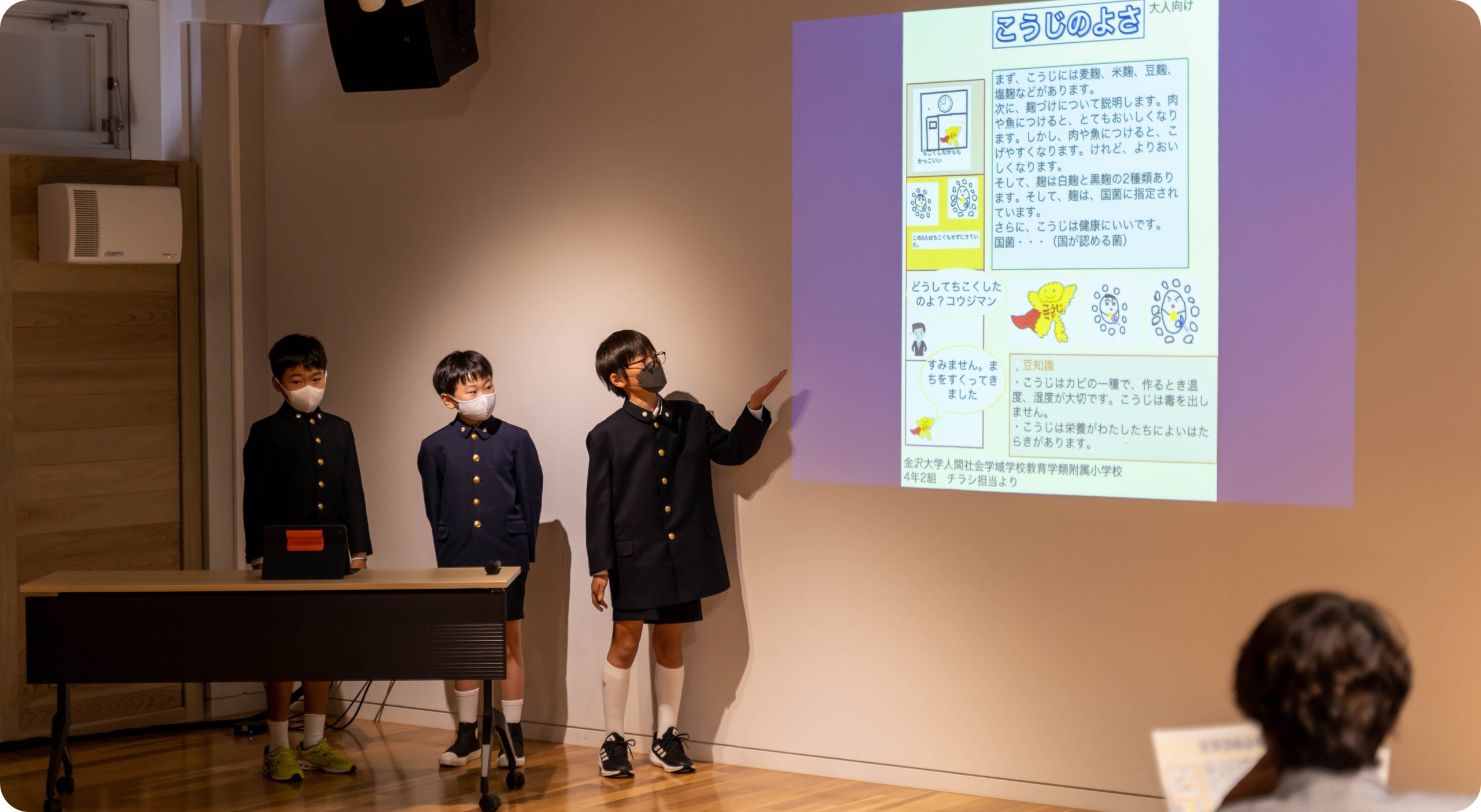

「総合的な学習の時間」や「探究活動」を具体的にどう進めるか悩む教員は少なくありません。

「へそDAOプロジェクト」では、地域の魅力や復興への感謝、暮らしの改善、未来のビジョンなどを題材に、子どもたちが学び形にできるよう、カリキュラム編成から伴走してサポートします。

「地域の“今”」と「子どもたちの目線」が交わることで、復興の取り組みが“学びの場”となり、新たな価値が生まれる場へと変わることを目指しています。

それによって従来は得にくかった人とのつながりや物的支援にも広がりが生まれることを期待しています。

今回のプロジェクトで大切にしているのは「トップダウン」ではなく「ボトムアップ」。「挑戦したい!」と手を挙げた先生をサポートしていきます。

プロジェクトの成果は地域への発信も予定しています。

そして重要なのは、3月で区切りではないということ。子どもたちの探究が継続していける仕組みの構築を進めていきます。

新しいつながり描く

これまで教育現場では、教育委員会や学校長の裁量に基づいて人材や予算などを得る形が一般的でした。しかし「へそDAOプロジェクト」では、その枠にとらわれず、新しいつながりを描こうとしています。

例えば、珠洲で面白い実践があれば、「応援したい」と思った人が能登を訪れ、地域にお金が落ちます。また、その地で生まれたプロダクトを購入することで経済の循環が生まれます。こうした動きの積み重ねで、能登が人々の記憶に刻まれ、関係人口が増え、人と人をつなぐ熱も広がっていきます。一人ではできなかったこと、ひとつの学校だけでは難しかったことが、大きな渦となり新しいアクションにつながっていく――。

「一方的に金沢大学が支援するのではなく、ここから生まれる“アフターストーリー”を共につくることを大切にしたい」(福田室長)

コミュニティの力でアイデアを実現

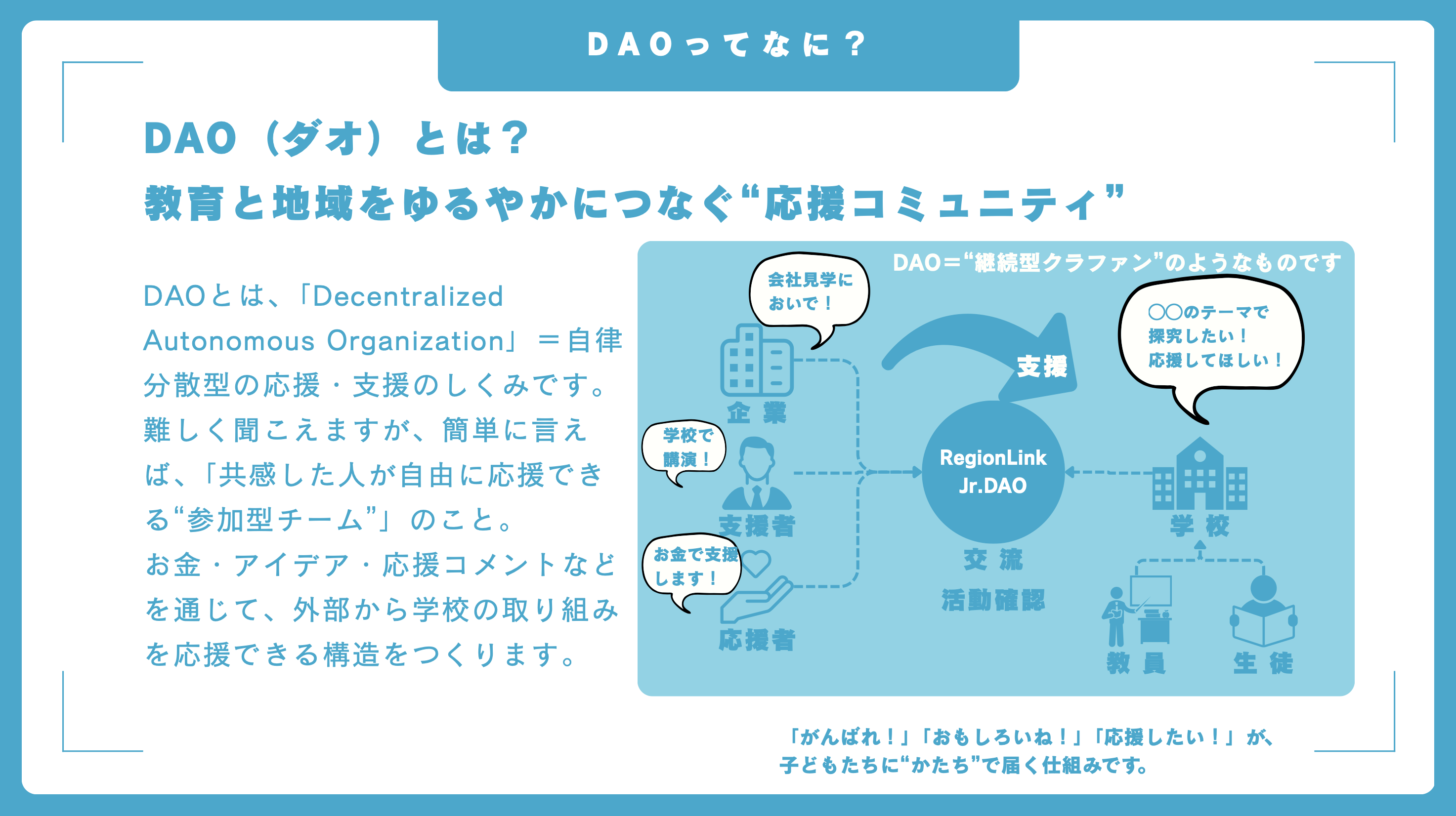

プロジェクトを進める上で、強力なサポーターとなるのが「DAO(※1)」。DAOは「分散型自律組織」で、特定のリーダーに頼らず、参加者みんなで運営する仕組みです。

今回のプロジェクトに携わる地方Web3連携協会の上田敏孝さんは、教育・地方創生・Web3(※2)分野でのDAO設計や運営支援を数多く手がけています。上田さんは言います。

「DAOは、クラウドファンディングとコミュニティが一体になったイメージです。お金を出して終わりではなく、支援者が活動のコミュニティに参加でき、誰が何をしているかも『見える化』できます。私たちはこれを『継続的なクラウドファンディング』と呼んでいます」

DAOを活用すると、支援は「応援して終わり」から「一緒に育てる」に変わります。子どもたちの探究活動に関心を持った人々が、お金や場所、モノ、人材などで協力できる。これが「へそDAO」の大きな特徴です。 「学校現場では、子どもたちの自由な発想を形にしてあげたいと願う先生は多くいます。しかし、地域や学校の中での協力関係やつながりの不足、さらに予算や仕組みの制約など多くの課題により実現が難しい現状がある。この応援コミュニティの仕組みが広がれば、小中学校に『探究学習を本当に実現できる』と勇気を与えることができる。その一歩が『へそDAO』です」(上田さん)

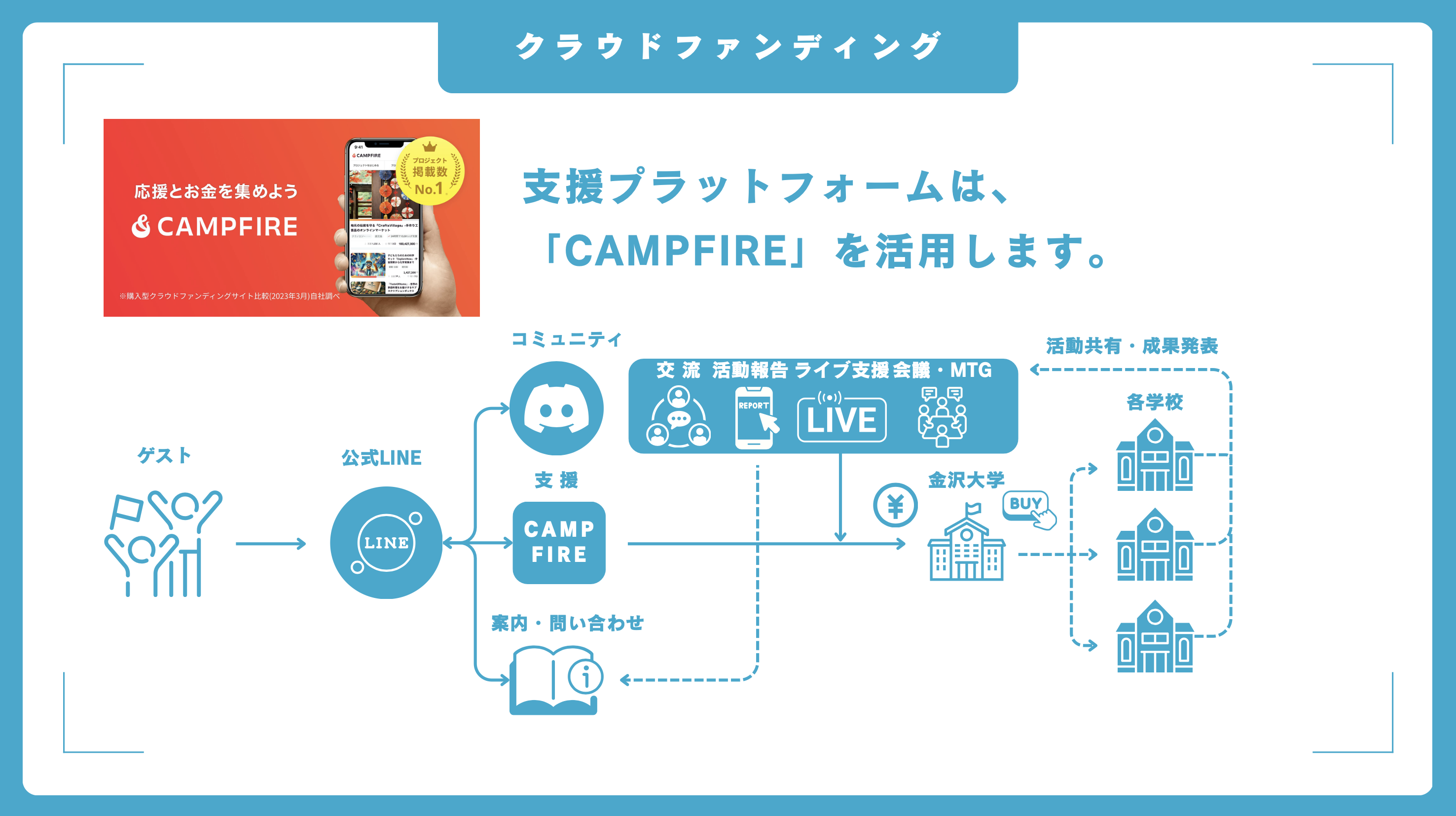

この活動はRegion Link Jr.能登モデルとして、全国初の実証実験に挑もうとしています。プロジェクトHESOと地方Web3連携協会が連携し、クラウドファンディング「CAMPFIRE」も企画段階から参画。三者が力を合わせ、新しい教育と地域のかたちを作ります。

(※1)「DAO(ダオ)」は、みんなで運営する新しい仕組みです。インターネット上で透明に記録できる技術(ブロックチェーン)を使うことで、「お金の流れが“見える化”される」 「誰でも意見を出し合える」 「支援すること自体が「一緒に作る体験」になる」といった特徴があります。今回の「へそDAO」では、次のステップを想定しています。 フェーズ1:応援してくれる仲間を集め、コミュニティをつくる フェーズ2:支援してくれた人に「議決権」を渡し、みんなで意思決定に参加できるようにする フェーズ3:NFT(デジタル会員証のようなもの)を発行し、プロジェクトをさらに広げていく この流れを通じて、「応援 → 参加 → 次につながる仕組み」へと進化していきます。

(※2)Web3(ウェブスリー)はブロックチェーン技術を活用した次世代の分散型インターネットのこと。

小さな火から大きな炎へ

~上田敏孝さんが語る、地域と教育をつなぐDAOの可能性~

「私は、地方創生は従来の『支援型』ではなく、自治体が自立し、多様な関係人口を育む『事業型』に転換する必要があると考えています。

実践している、学生・自治体・企業・教育機関が共創する『RegionLink』には推計3000人以上が参加しています。イベントは無償で開催していますが、地域への『支援』ではなく、イベントを通じて地域の方々と子どもたちがつながり、新たなビジネス機会を生み出してほしいと考えているからです。

このビジネス機会から事業化し、コミットして形になった団体が『地方Web3連携協会』です。現在は、自治体や教育団体からの相談も多く、国の助成金に頼らずDAOで挑戦する動きも出ています。行政・教育・民間が三位一体で事業化すれば、新しい地域の事業の形が作れることを実証していきたいと考えています。

今回の『へそDAOプロジェクト』は、私たちにとっても未来への投資だと捉えています。成功すれば全国の小中学校に勇気を与え、さらなる取り組みの後押しにつながると思います。

私自身の経験では、コミュニティの始まりは、最初は小さな“やわらかい火”。仲間が増えることで大きな炎になっていきます。DAOの魅力はこの広がりにあり、数年で大きな共同体となり、その力が地方の未来を支えると信じています。私たちは本気で地域と向き合い、新しい日本の姿をつくる挑戦を続けます」