プロジェクトのはじまり

義務教育開始前後の5歳児~小学1年生の2年間を指す「架け橋期」は、幼児教育と小学校教育をつなげる大切な時期です。文部科学省が推進している「幼保小の架け橋プログラム」は、子供に関わる大人が立場を越えて連携し、架け橋期にふさわしい主体的・対話的で深い学びの実現を図り、一人一人の多様性に配慮した上で全ての子供に学びや生活の基盤を育むことを目指すものです。幼児教育と小学校教育が連携し、円滑に接続することによって、「架け橋期」の子どもたちがそれぞれの育ちに合った学びの実現や、生活の基盤を育むことを目的としています。

2016(平成28)年12月、中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」が出されました。

資質・能力の三つの柱(※1)を踏まえたもので、これにより、幼稚園から高校まで見通した学びの連続性に配慮しつつ、幼保小の接続期の教育の質を確保するための手立てが持てるようになりました。

2021(令和3)年7月には、同審議会初等中等教育分科会の下に、「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会」が設置され、幼児教育と小学校教育の円滑な接続について専門的な調査審議が行われました。

さらに2023(令和5)年2月、「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について~幼保小の協働による架け橋期の教育の充実~」が取りまとめられ、幼児教育の質的向上と小学校教育との円滑な接続、この時期の教育の充実に向けた取り組みが進められています。

(※1)資質・能力の3つの柱

①知識及び技能:何を知っているか 何ができるか

②思考力、判断力、表現力等:知っていること・できることをどう使うか

③学びに向かう力、人間性等:どのように社会・世界と関わり,より良い人生を送るか

「幼保小の架け橋プログラム」では、幼保小だけでなく、家庭や地域、関係団体、地方自治体など、子どもに関わる全ての関係者が立場を越えて連携・協働することを目指しています。加えて、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(※2)」の正しい理解を促し、架け橋期における教育を充実させることで、子どもたちの生涯にわたる学びや生活の基盤づくりの実現を目指しています。(文科省HPより)

(※2)幼児期の終わりまでに育ってほしい姿は、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5つの領域もとに10個の具体的な視点から捉えて明確化したもので、以下の項目が設定されています。通称『10の姿』と言われています。

①健康な心と体

②自立心

③協同性

④道徳性・規範意識の芽生え

⑤社会生活と関わり

⑥思考力の芽生え

⑦自然との関わり・生命尊重

⑧量・図形、文字等への関心・感覚

⑨言葉による伝え合い

⑩豊かな感性と表現

幼保小の架け橋プログラムでは、モデル地域によって架け橋期における教育実践が積極的に実施されるなど、全国的に取り組みも増えています。各モデル地域では、各地域の課題を踏まえた体制づくりの研究や実践、カリキュラムの開発、検証などが展開されています。

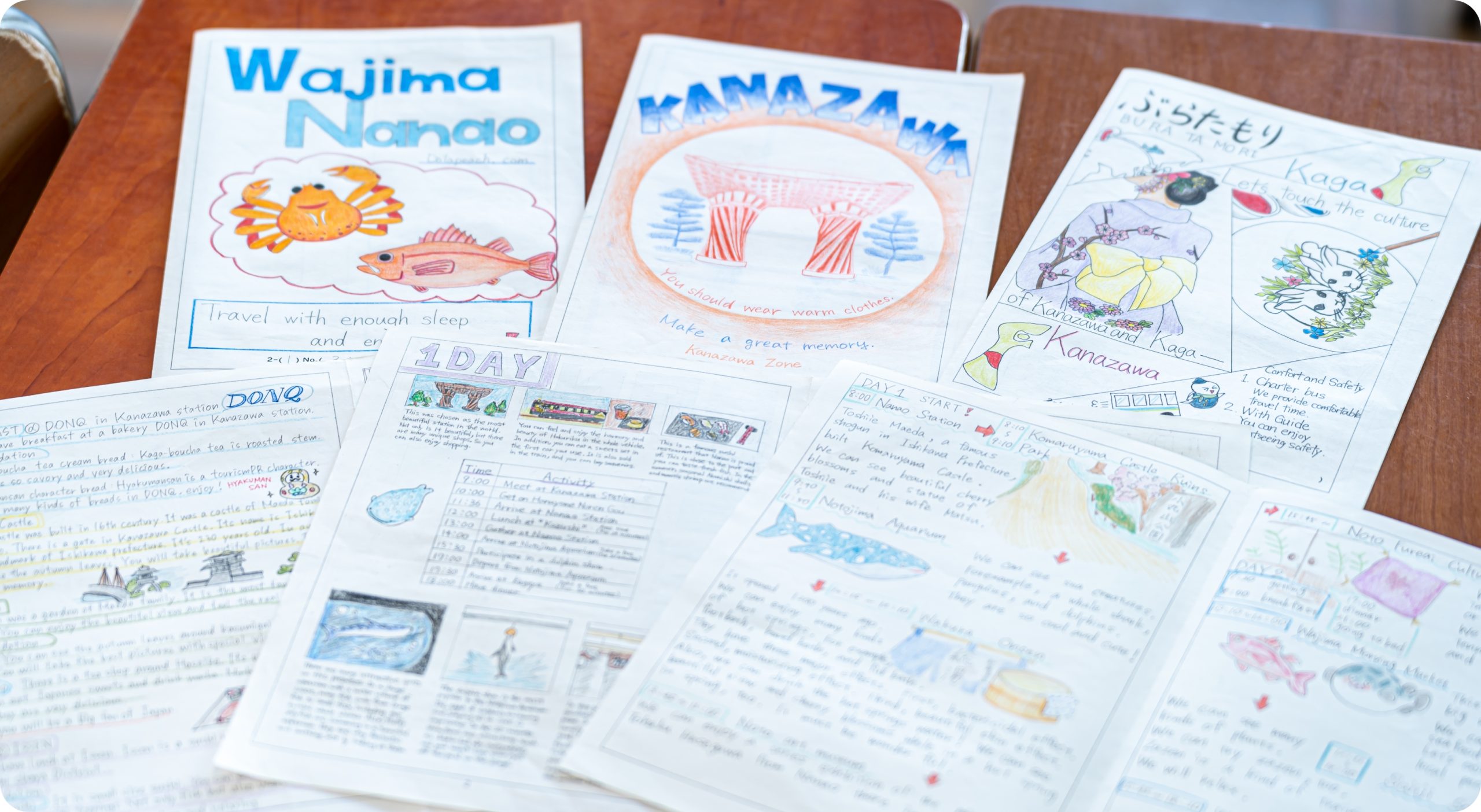

こうした流れの中、金沢大学附属学校園では、隣接する幼稚園と小学校が連携し、独自の架け橋期の取組みで、円滑な接続を推進していこうと取り組んでいます。

「距離の近さや附属園である利点を生かし、私たちならではの独自の視点で、子どもの育ちの姿を踏まえながら、架け橋期に何ができるか、大切にいなければならないことを考えていきたいと思っています」(金沢大学附属幼稚園・西多由貴江園長)

「幼稚園での学びや育ちが、小学校での学びとどのように繋がっていくのかを意識しながら、子どもたちの成長を見守り、支えていきたいと考えています。また、幼稚園の先生方と連携を深めることで、子ども一人ひとりの特性や興味を引き出し、小学校での学びがさらに意欲的で実りあるものになるよう努めていきたいと考えております」(金沢大学附属小学校・盛一純平校長)

金沢大学附属学校園ならではの架け橋期の教育を

円滑な接続といっても、幼稚園から小学校に上がるときのギャップをなくす、という意味合いではないと西多園長は話します。

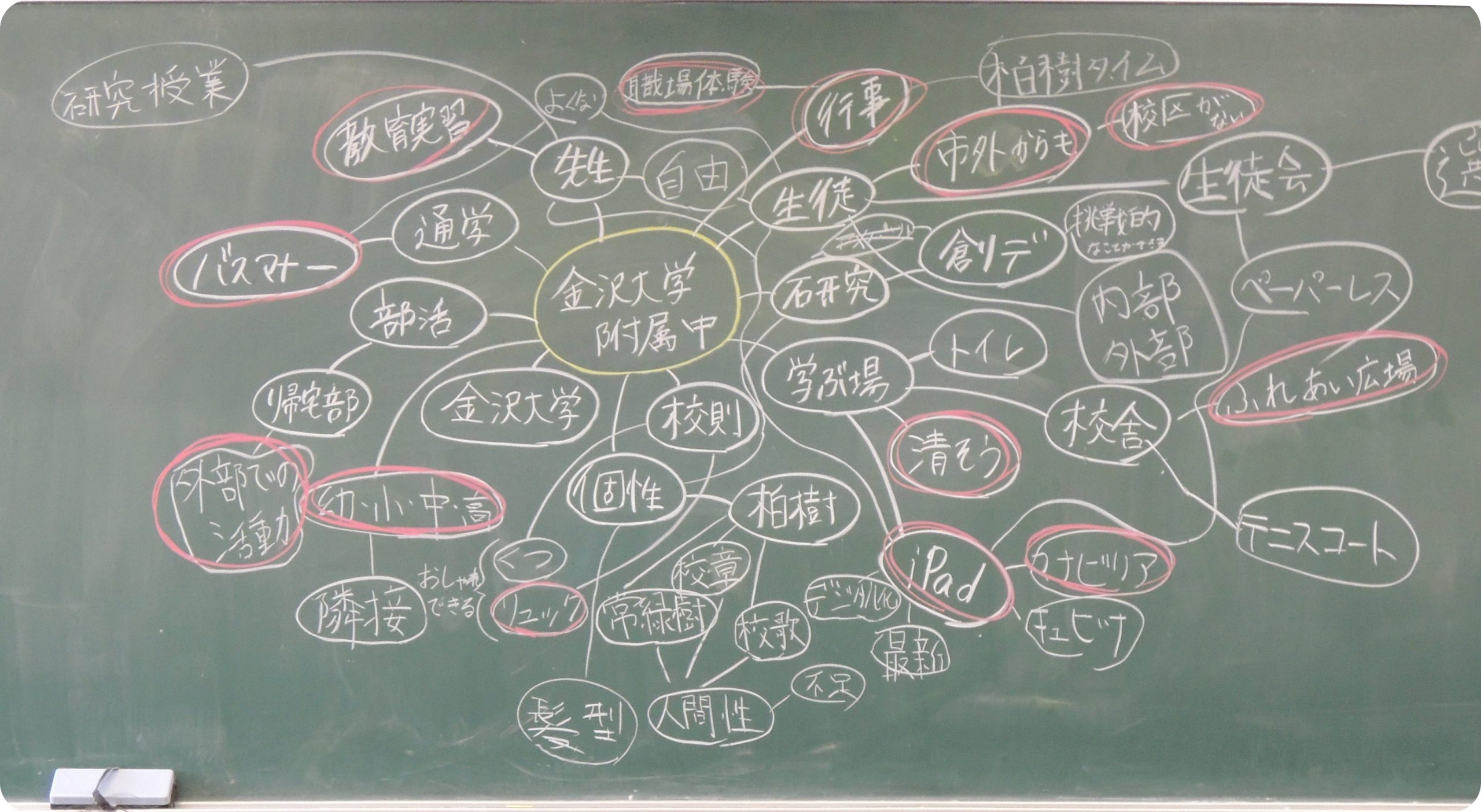

「小1ギャップという言葉がありますが、幼稚園から小学校に上がるときにギャップがあるのは当たり前だと考えています。システムが違うのだから、なだらかな接続はありえない。段差があることは前提で、それを乗り越えられる力を幼児期から育て、学びを積み上げていく。さらに幼稚園で学んだことを、小学校1年生でも活かしていきましょう、と。発達の道筋、共通の意識、目線を持ちながら、幼稚園年長の1年間と、小学校1年生の1年間を繋ぐカリキュラムを最終的にはつくりたい。そこに向け、今『探究』というキーワードで共通の視点を見出しそうとしているところです」

2021年に中央教育審議会答申が出された際、金大附属幼稚園でも、幼小接続カリキュラムをつくる機運が高まりました。

各園の認識の違いや抱えている問題を把握するため、石川県内の幼稚園教諭を対象にアンケート調査を実施。その結果を踏まえ、幼稚園年長の10月から1年生の7月までのカリキュラム(教育で大事にしてほしい内容)を作成しました。ところが、幼稚園(保育園)、小学校それぞれの教育実践の違いなどにより、共通の認識を持つことが難しいという課題に直面します。

同園の草場勇介教諭は次のように振り返ります。

「例えば、幼稚園側としては、小学校入学後、4カ月かけて慣れてほしいと思う内容が、小学校側では1週間で習得するべき内容だったりする。お互いの感覚の違いを知り、一方的に作ったものを提示するのではなく、ボトムアップ式でしっかり作っていくことが必要だと実感しました」

その後、コロナ禍を経て、2023年にProject HESOがスタート。同じタイミングで、金大附属幼稚園と同小学校が連携して架け橋期の接続カリキュラムに取り組むことになりました。

「HESOには、附属5校園をつなぐという大きな文脈がありますが、その中で、幼稚園と小学校のつなぎ目にポイントを絞って、学び方や子どもの育ちの違いを踏まえた2年間の発達の道筋を見ていきたい。カリキュラムという形をつくることを最初の目的にするのではなく、幼少が連携し、子どもたちをどう見ていけばいいか、互いに何を大切にしているか語り合い、考えていきたいと思っています」(西多園長)

「お互いの教育、学び方を理解し、同じ目線、物差しで子どもたちのことを一緒に考えていけたらいいなと。資質・能力の3つの柱を軸に、お互いの研究の視点や考えを情報共有しながら、共通の視点を見出していきたいですね。そうすることで、お互いの教育の理解がより進むのかなと考えています」(草場教諭)

「幼稚園から小学校への接続において大切なのは、子どもたちが安心して次のステージへ進める環境を整えることです。幼稚園で育まれた基盤を尊重し、小学校での学びへと自然につながる発達の道筋を共に描くことが重要だと考えています。まずは幼稚園と小学校の先生方が情報共有を密にし、継続的な対話と協力を重ねていきたいと思います」(金沢大学附属小学校・盛一純平校長)

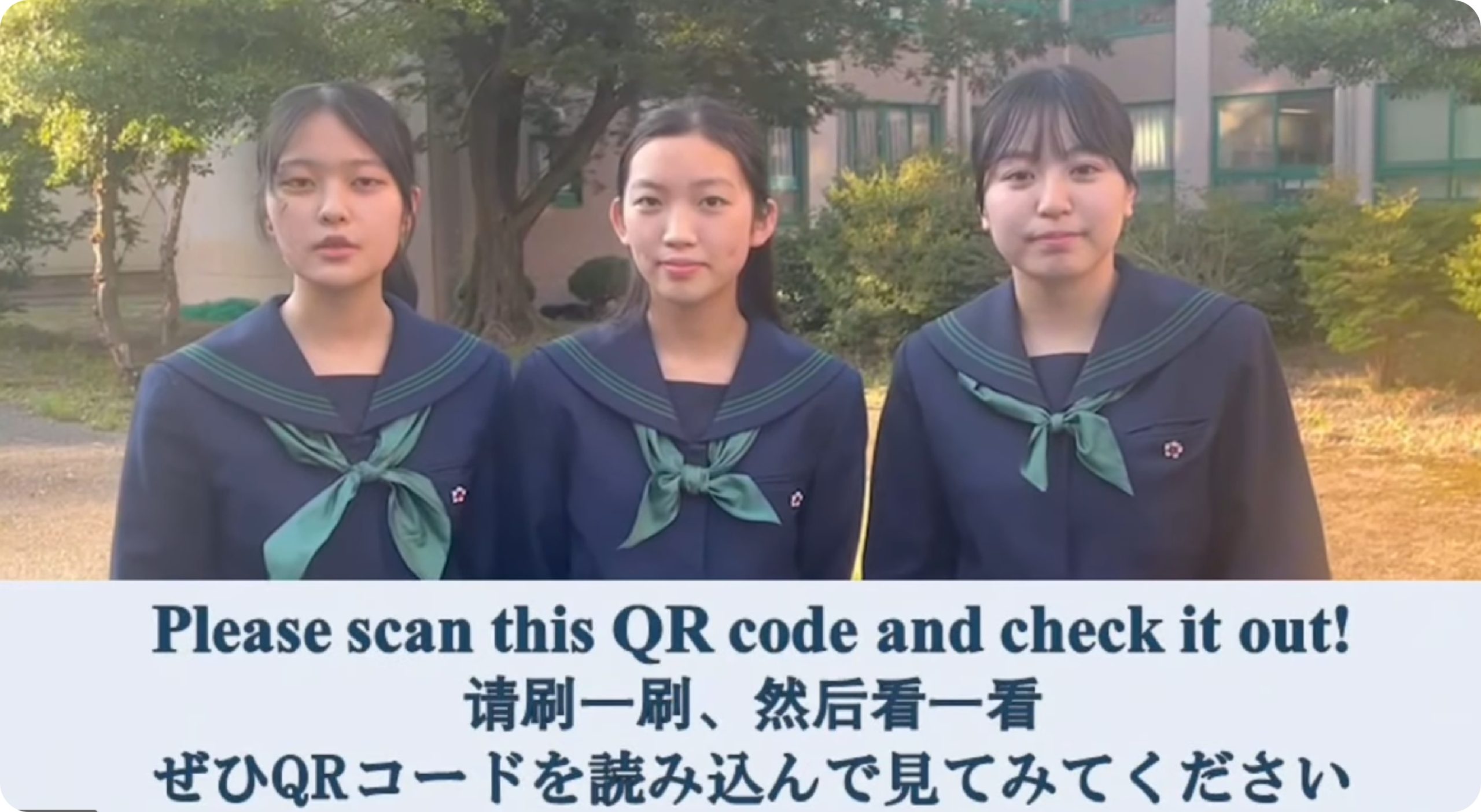

幼小の交流を重ね、理解を深める

取り組みの一つとして、同年春から、幼小の教員たちによる茶話会を定期的に行っています。また、お互いの教育現場を相互参観。終了後に感想や疑問を伝え合うことで、互いの理解を深めました。

「幼稚園では、何を狙ってどんな学びをしているのか、子どもたちにはどのような育ちがあるのか。西多園長が解説し、指導案を見てもらう機会も設けました。逆に、幼稚園側の教員が、小学校1年生の授業を見て、感じたことや、振り返りを共有したりもしました」(草場教諭)

また、子どもたち同士も、夏の水遊びを一緒に楽しんだり、行事に招待したりと交流の機会も設けています。

幼小の教員同士の交流は、互いの違いを知る機会ともなっています。

「幼稚園と小学校では、言葉の意味が違うことがあります。例えば、幼稚園で『遊び』は教育的な意味を持ちますが、小学校では、昼休みや中休みに遊ぶこと。また、教育現場の『ねらい』というと、幼稚園では、大事にしたいことを指します。でも小学校では、『目的』の達成に向けて、どんな力を伸ばすのかを明確にしたもの。言葉を理解し、考え方の違いを知って相互の理解につなげていければと思っています」(西多園長)

教員同士が定期的に顔を合わせ、対話をしていく中で生まれるものを大事にしていきたい、と草場教諭は言います。

「最初の頃より、教員たちの発言が増えました。幼稚園側の教員も思ったことを言うようになりましたし、小学校側からも疑問や質問が増えましたね。交流を重ね、お互いの理解が深まっているのを感じますし、子どもの姿や育ちの過程をもとに話ができるようになった。互いの意見を取り入れながら、自分たちの教育に活かせていると思います」

附属園だからこその良さを活かし、独自のものを作っていきたいと西多園長は、言葉に力を込めます。

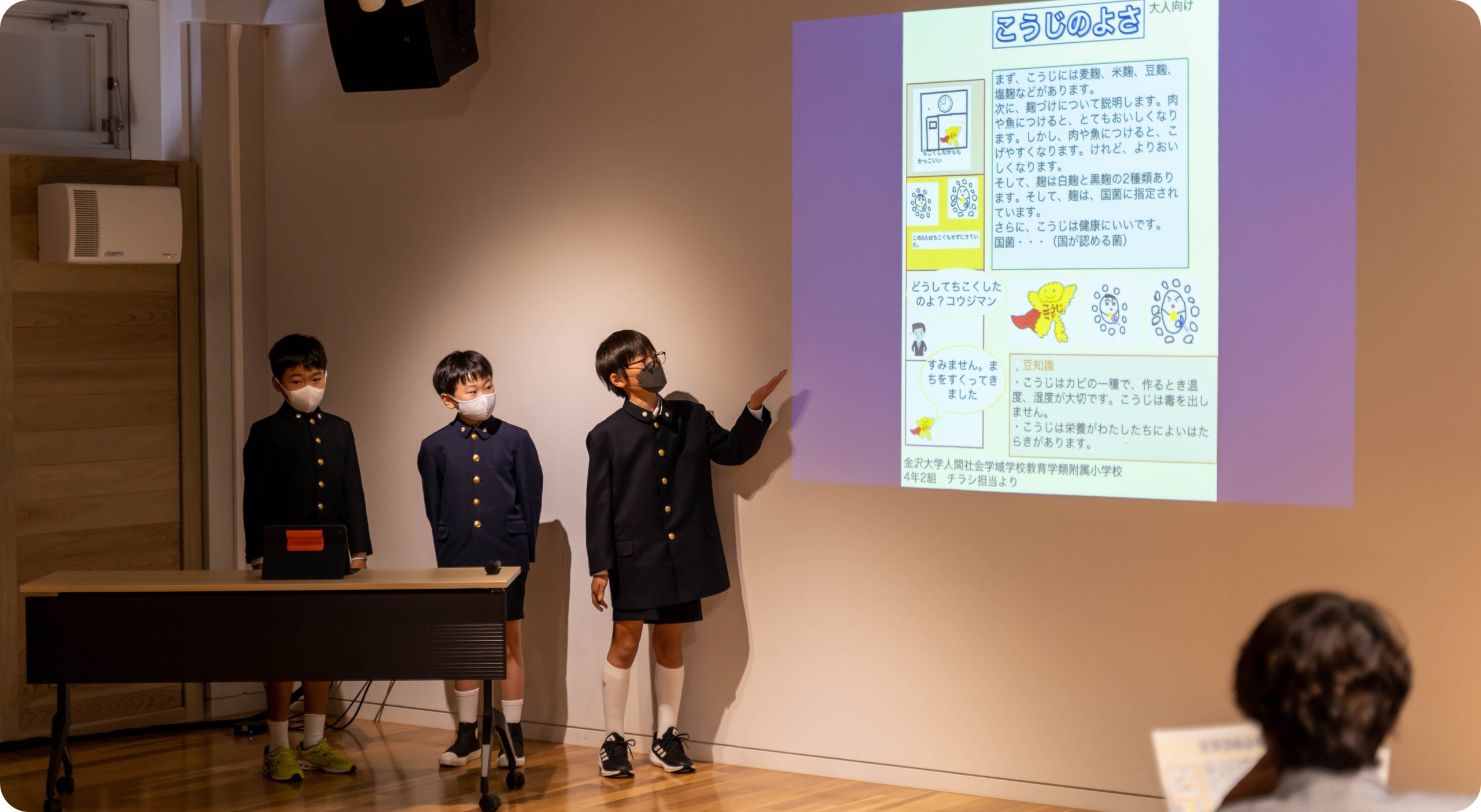

「幼稚園から小学校に上がる子も多いので、子どもの成長の姿、その過程をもとに語り合ったり、疑問を投げかけ合える利点は大きいと感じます。教員たちの学びのステップアップ、深まりもありますし、附属園だからこそできる連携、接続のやり方で、子どもを中心に据えたやり方を見つけていきたい。そこが独自性であり面白さかなと。例えば、小学校の生活科で何かをやるときに、子どもたちから『幼稚園の子たちを呼びたい』という声が出る。教員が仕組まなくても、子どもたちの選択肢の中に、お互いの存在が入るのは一つの利点だと思います」

架け橋期の目指す姿については、子どもたちの育ちを見据えながら考えていきたい、と草場教諭は言います。

「幼小の教員としては、子どもにかかわる仲間として、同じ目線でこの架け橋期のことを考え、作り上げていく。幼小で協力しながら、一緒に取り組んでいく中で、子どもたちの目指す姿を見出していきたい。

急激に変化する時代の中で『令和の日本型教育』の構築を目指し、幼小、お互いの理解を深めながら、地に足がついたものをブラッシュアップしていきたい。子どもの育ちを見据え、探究心を大事にする、生み出すようなものを考えていけたらいいなと。カリキュラムというと、決められたもののイメージですけど、そういうものではなく、幼小のグラデーションを大事にしながら進めていきたいですね」

金沢大学附属小学校・盛一純平校長は、幼小の「架け橋期」について「子どもたちが安心して次のステージへ進むための礎を築くだけでなく、教員同士が学び合い、教育の質を高め合う貴重な場」とした上で、次のように話します。

「幼稚園と小学校が共に手を携え、子どもたちの成長を一貫して支える仕組みを構築することは、私たち附属校の使命であり、大きな可能性を秘めた挑戦です。これからも幼稚園の教育と小学校の学びをつなぐ中で、子ども一人ひとりにとって最善の教育環境を探究し続けたいと思います。地域や社会に開かれた教育の実践を目指し、幼小連携の新たなモデルを創り上げ、発信していきますので、今後ぜひご注目ください」