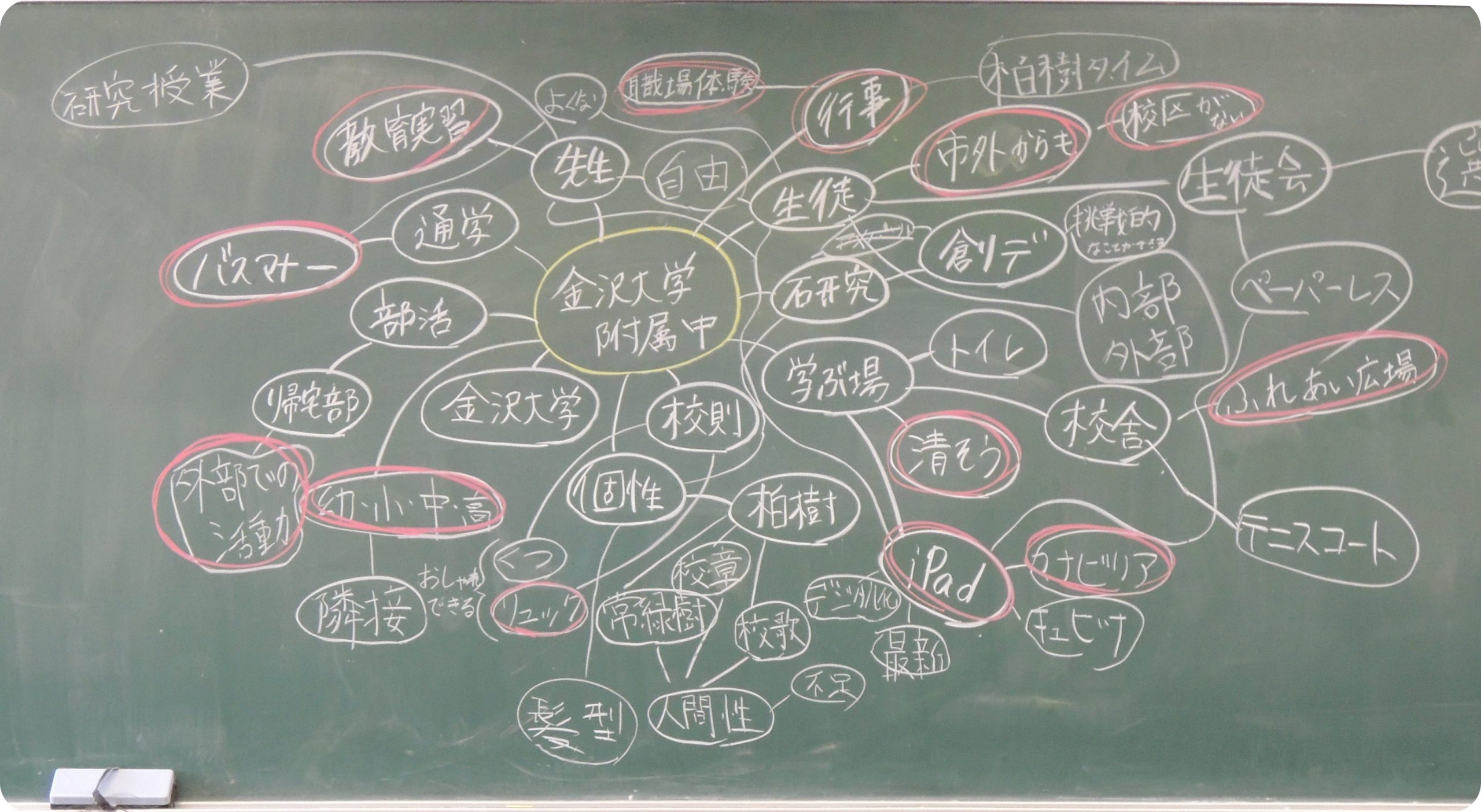

金沢大学附属特別支援学校中学部では、毎年取り組んでいる海岸清掃を通じて、「海洋プラスチックごみが、なぜ毎年同じように漂着するのか」という疑問を抱くようになりました。

「どこから来て、どう流れ着くのだろう?」

そんな子どもたちの問いから生まれたのが、「海洋プラスチックごみを宇宙から見つけることはできないか?」という新たな探究テーマです。

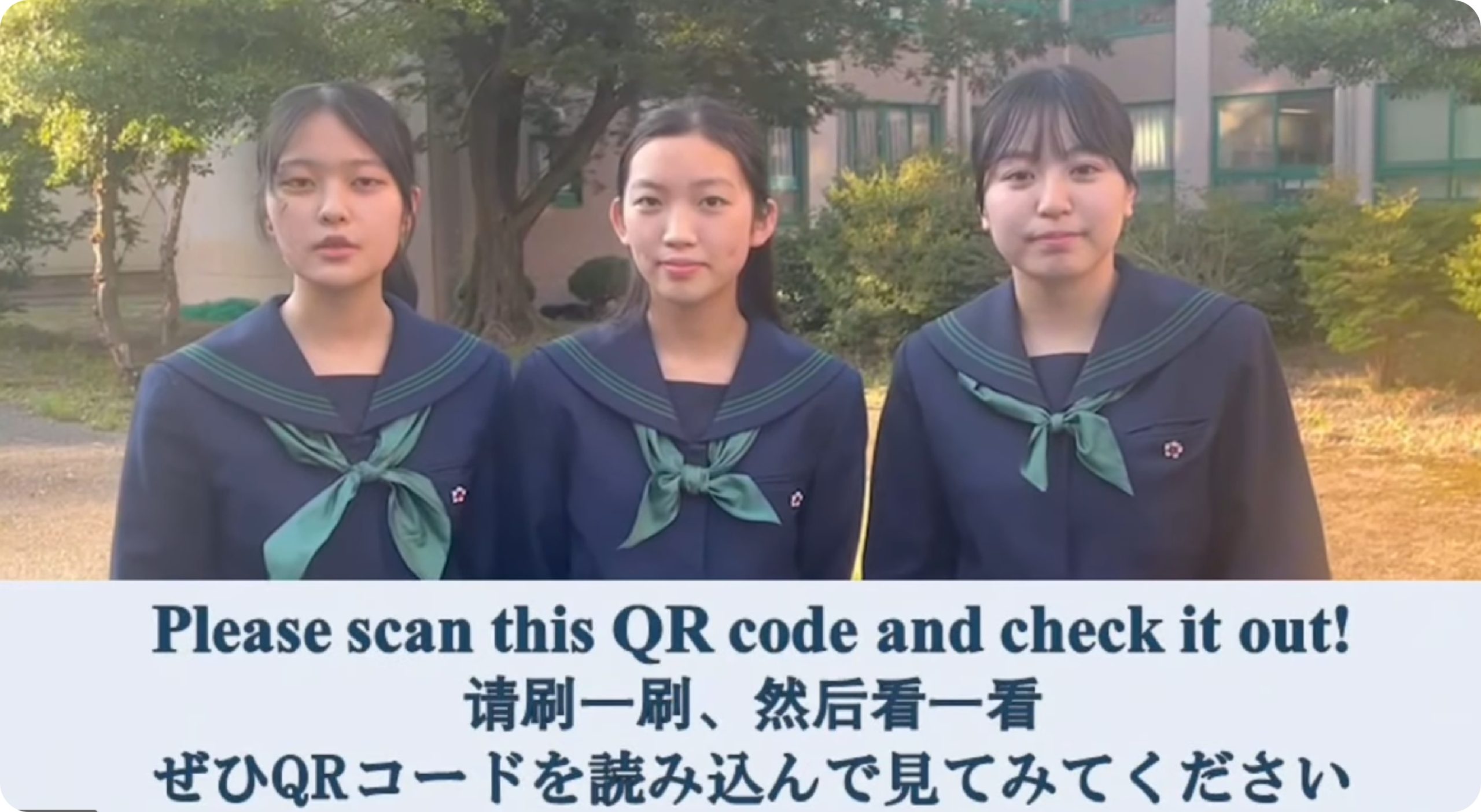

これまで、中学部では実際の海岸を歩き、ごみを拾い集めるという清掃活動を通じて、体験的に環境問題に向き合ってきました。しかし、子どもたちからは「もっと効率よく清掃ができないか」「大量のごみをもっと簡単に回収できないか」といった声が上がるようになり、視点が“拾う”から“見つける”へと変化し始めました。

そうしたなか、2024年度に東京大学で開催された日本海洋教育学会において、中学部の生徒たちが「海洋プラスチックごみは、どのようにしてできるのか?」をテーマに発表。発表を聞いていた宇宙航空研究開発機構(JAXA)の職員の方が感銘を受け、今回の授業での協働が実現しました。

子どもたちの素朴な疑問と、そこから生まれた探究の芽が、専門機関との連携へとつながり、新しい学びの扉が開かれようとしています。今後の取り組みにも注目が集まります。