本学人間社会学域学校教育学類附属高等学校:中澤宏一校長

聞き手:福田晃(本学附属学校研究推進部会コラボレーション推進室室長)

福田:

本学附属学校研究推進部会コラボレーション推進室は2022年に設立し、私が室長を務めています。まず、設立にいたった背景やこの体制をつくられた背景について教えてください。

中澤:

私はこの高等学校に4年前からお世話になっています。この学校にお世話になるということは、金沢大学のお世話になるということ。5つの附属の学校があるのは、全国の大学附属を見てもあまりない組織です。ただ果たしてそれが十分生かされているのか? と自分の目線で追ってみたのが一つ。二つめは、ちょうど学習指導要領が変わるタイミングだったことです。一番最初に書かれている理念に「社会に開かれた教育課程」という文言があります。教育課程は学校がつくるもの。つまり、学校が主語になる。しかし、理念の「社会に開かれた」という部分が省かれているのではないかと考えました。私はもともと社会科の教員です。「社会って何だろう」と考えたときに、いくつかの分断された社会があって、トータルでまとまってまた社会になっている。人それぞれで「社会」の捉え方が異なるだろうなと。

「学校社会」というのは、いわゆる「社会に開かれた」教育課程の「社会」と分断されているなと。もっと言うと、垣根が高すぎる。その垣根を何とか低くしたい。となると、5校園の力だけでやることは難しいかもしれない。本当の意味での社会の力を借りよう、と。その二つの大きな目的で、コラボレーション推進室みたいな組織が作れないかなと思いました。社会に開くということは、協働で何かをやるわけです。そこは当然、価値観の違う多様な人が集まってくる。コミュニケーションが簡単ではない。大変な手間と時間がかかるわけです。もう一つ、先ほども言ったように価値観が違う人たちが集まって何かを作るわけだから、成功よりも失敗が多いと思う。となると、手間も時間もかかる、失敗の方が多いかもしれないことをやる人材的余裕が、学校にはない。でもやらなければならないことの一つだなと思ったんです。社会に開かれるためには、やっぱり社会と関わりたい。となると、誰かこの理念を理解してくれて、それを推進してくれて、もっと言うと失敗も被ってくれるよ、という組織、人がいないと進まないだろうなと。それで(福田さんに)お願いして始めたのが、コラボレーション推進室です。

福田:

なるほど。今、人材的余裕がないとおっしゃいましたけど、それは具体的にどのようなところですか。

中澤:

先生の数が足りないということですね。社会問題にもなっていますが、例えば、先生が出産、育児で休むと、その代わりの先生がいない。学校はギリギリの人数で運営されている。その中に、手間がかかることや失敗の要素が多いことを入れる余裕がない。またこれだけ働き方改革が謳われています。努力で何とかするのではなく、物理的に増やすしかない。ただ増やすためにはお金がかかる。これは設置者の大学の学長の理解が必要です。そこからですね。

福田:

ちなみに、(私のように)授業につかない教員がフリーで動くのは全国的にも稀ですよね。必要だと認識しながら、本園のように設置できない背景には何があるのでしょうか。

中澤:

一番は財源でしょうね。もう一つは推測ですが、先ほども言ったように失敗の可能性が高いことにお金を使えるほどの余裕がない。もう一つ、社会に開かれた教育課程は本当に必要なのか? という我々教員の意識があるかもしれない。意識改革は必要ですね。文科省が最初に求めている理念でありながら、それが理念だけで終わってないだろうか、と。何としても実現させたい、となれば何らかの手を打たざるを得ない。

福田:

なかなか掲げているビジョンに対して教員が100%でやれるかというとなかなか……。目の前のことであったり、教室でやらなければならないことがあるから、そこまでいかないという現実は確かにあるかもしれません。

学校への見方が変わってきた

福田:

コラボレーション推進室を設立したのは2021年。少しずついろいろな動きが出ているわけですが、中澤先生の立場から見て、変化を感じるところがあれば教えてください。

中澤:

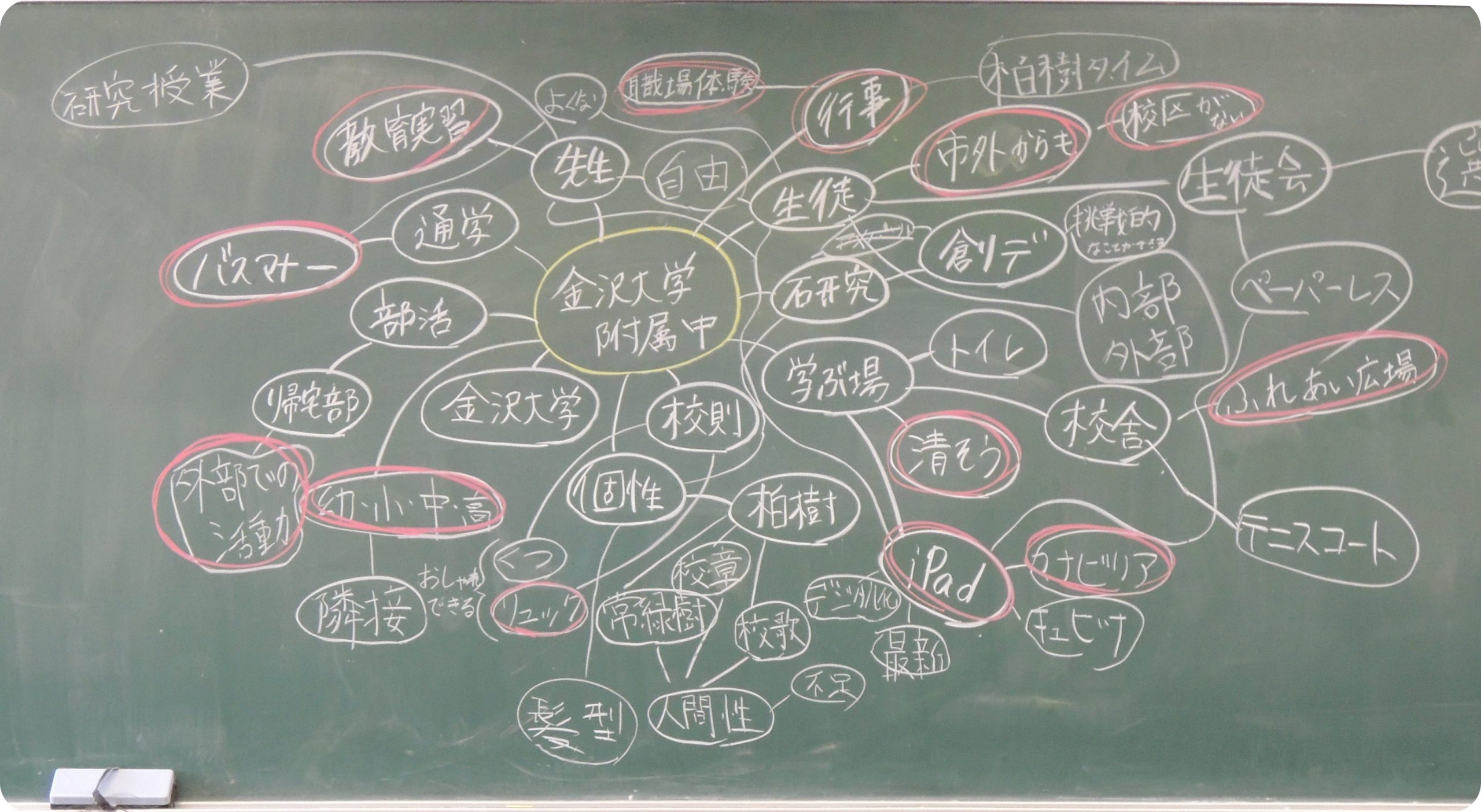

自分の意識で変わったなと思うのは、高等学校で何かやろうとしたときに、これは中学校と一緒にできないかな、とか、特別支援学校と一緒にできないかな、とか、年齢差があった方が面白くなりそうだ、というように、附属学校園のタテの関係を考えるようになってきたことですね。今までは、単発でやっていたことが「これは系統的にやった方が面白いのではないか」という意識になってきました。もう一つは、金沢大学附属でありながら、これまでは大学と連携して何かをやる機会が少なかった。今は、授業や行事などかなりの部分で大学と連携ができていると思います。

例をあげると、県内外の高校生が、金沢大学のがん研究所とナノ研究所を使用した体験ができるんです。これはコラボレーション推進室ができて、タテの連携を意識するようになったからこその取り組みだと思います。本校の立場としては、研究校なのでタテだけではなく横にも広げないといけないのですが、その連携が意識されるようになったことは大きいんじゃないかな。

福田:

今は例えば、大学と高校生、中学と高校、というタテの連携ですが、企業や行政との連携という部分で感じるところはありますか。

中澤:

今までは、企業さんに何かお願いしに行く――例えば、職場体験をさせていただく、行政の方に教えていただきたい、といった流れが多かったのですが、コラボレーション推進室ができてから、変わったなと感じるのは、こういう取り組みをされているそうですがそこに混ぜてもらえませんか、見学に行っていいですか、というように外から連絡をいただくようになった。塾の先生から「授業を見学に行っていいですか」と連絡をいただくこともあります。学校と企業などとの壁が低くなったように感じています。もちろんこちらからお願いすることもあります。ただ、相手から興味を持っていただけるというのは、大きな変化だと思いますね。

福田:

これまで、企業や行政が学校と何かする場合、企業としては学校から言われたから協力せざるを得ない、という状況だったと思うんです。ですが、私自身が実感しているのは、「協力」から一緒にやろうという「協働」に変わってきているなと。これは非常に大事だと思いますが、どう思われますか。

中澤:

そこに壁があるとしたら、我々教員の意識が一番大きいのではないかな。学校は先生が物事を教える場、学校の先生から生徒が学ぶ場であれ、という伝統的な意識を、我々教員がどう捨て去るか。もう一度言いますが、今の学習指導要領の最大の理念が「社会に開かれた」――言葉を変えると、「社会が求めている生徒の人材育成」。このように学んでほしいということを考えていくと、我々教員の意識改革がもしかすると一番求められているかもしれません。

協働に関して少しずれるかもしれないけど、私もずっと長く、学校教育の独自性を考えてきて、どちらかというと学校の中で「あらねばならない」という形でやってきました。劇的に変わったのが、2011年の東日本大震災の経験です(当時、宮城県教員)。

そのときに、「共に」という言葉がキャッチフレーズになった。確かにとても良い言葉ですよね。ところが同時に「共に」の難しさも感じました。日本国内の方々とのやりとりであれば何となく話をしていける。有名な話ですが、アメリカ軍が仙台空港を使えるようにした、といういわゆる「トモダチ作戦」。数日間のうちに、仙台空港が離発着できる状態にしてくれて、アメリカ軍の力はすごいなと。そのときに、「共に」の大事な部分は、まずやってみる、行動を起こす、ということなんじゃないかなと感じました。特に学校現場は、例えば理念を掲げたらそこに向けての話し合いが長すぎて、今必要なことが数ヵ月先に結論が出る、とか、こんなリスクがあるからやめたほうがいい、などで結局やらないことが多すぎる気がするんです。これも先ほど言いましたが、価値観の違う人が入るわけだから、失敗もあるし手間もかかるわけです。そこで立ち止まるのではなく、まず進んで行くこと。あとは後戻りする勇気も必要です。失敗と思ったらやめてもいいわけです。計画したから必ずやらなければならない、という考えも捨てて、臨機応変にやることが大事だと思います。

子どもたちの力を借りて変えていくのが近道

福田:

中澤先生がおっしゃっていることってすごく本質的ですよね。どうしても失敗してはいけないという意識は、我々教員の胸中にはあると思うんです。失敗してもいいと思えるか……その難しさはあるけれども、この推進室でやっている価値はあるだろうと感じます。

印象的なエピソードがあるんです。ある元同僚の先生はきっちりとしていて、授業準備も綿密にされる。その方が、協働プロジェクトで取り組んだとき、その先生のスタンスの授業ではなく、雰囲気が全然違ったんです。何か変えているんですか、と訊いたら彼女が言っていたのは、本当の主体、というのは、自分がやってきたことから脱却しないといけないことがわかった、と。その年の総合の授業がどう転ぶかわからなかったけど、子どもたちがこちらの想像を超えると。印象的だったのは「私が変わらないといけない」と言っていたんです。子どもの姿から、教員が変わる。「観」をアップデートしていく、というのは私が見た中でもいくつか事例があります。中澤先生から見て、教員の変化で感じるところがあれば教えてください。

中澤:

36年教員をやっていますけど、教員はなかなか変わらない。指導要領は変われど、教室は変わらない。ただ、変わらなければならないという気持ちは持っている。学校は失敗が許されないという固定概念があるからなのか。だからこそ、社会に開いて、みんなの意見を聞いてこれが良かれと思ってやってきたんだと、堂々と言えるようにしていく必要があるなと。先生たちの意識を変えようとしたときに、私たちが一番怖いのは、子どもたちのまなざしであり、表情。授業が終わったときに、子どもたちが満足した顔で終えられる授業を多くしていけば、これが子どもたちが求めている授業だとわかります。結論は、子どもたちの力を借りて変えていくのが、一番正しい道だし、早いんじゃないのかな。子どもは変わってきているし、社会が求めるものも変わってきている。どうしたら変えられるのか、変わるのか、と考えるよりは、学校が変わってほしい、先生たちが変わってほしい、と一番求めている子どもたちの力を借りるのが一番合理的だと思います。

福田:

学校の中はやはり閉じざるを得ない環境だからこそ、なかなか変わらない。その中で、垣根が低くなっていると。いろんな外的なものが入ってきてストレートに影響を受けるのは子どもたちなのかもしれないなと。子どもの姿を見て、教員が変わっていくのかな。そういう意味では、垣根を崩すというのは、やはり大きなポイントなんだろうなと。

もう一つ、その垣根を崩したことと重複しますけど、HESOプロジェクトのセミナーをやる中で、公立の先生から「どうしたらこれができるのか」と質問や反響を受けることが多いんです。附属園だけではなく外部のタテ、横にも広げていくためのポイントについては?

中澤:

すごく難しいと思います。私も30年以上宮城県で教員をやってきましたが、やはりいろいろな制約はありますよね。今は国立の大学附属で研究実践校なので比較的、チャレンジできる。じゃあやっていることをどう広げるかといえば、研究大会だけでは広がらないと思うんです。例えば、みんなが乗れるいかだを作るときに、いろいろな切り口を用意する。切り口をたくさん作って、そこに入ってきてもらうことが必要なんだろうなと。例えば、部活動であれば、合同の練習だけでも違うと思います。あとは先生方の研究会もこじんまりしたのを増やしていくとか。小さいやれることを重ねていくと、変わっていくんじゃないかな。そのためには、校長が決断できるかどうか。私も含め、そういう校長になれるように努力したいと思っています。

福田:

大きなことをやるのではなく、定期的に点を打っていく。そういうイメージで良いですか。

中澤:

そうです。イベントを多く打つというより、日常で必要なことをいかに打っていくか。そうすると広がるんじゃないかな。

あとは、公立の学校でいうと、教育委員会から言われたことをやるだけではなく、こういう学校づくりを認めてほしい、と声をあげるモデルケースを作っていくことも大事なんじゃないのかな。公立の場合は学区がありますよね。小中学校があって、高等学校もある程度の距離の中にある。理念、考え方をすり合わせていけば公立でも不可能ではないと思います。

附属学校園は、1000人ちょっとの規模。そこには100人以上の教員がいる。この規模でこの取り組みをしているのは大きい。そのためには、点を作っていかないといけない。少なくとも、ほかの高校の先生からは「面白い取り組みだよね」と言われることが多く、反響はありますね。

福田:

教育の中でのアウトソーシング、少しずつ出てきていますけど、コラボレーション推進室の強みは、私が専任で動いていて完全な外ではない。中間にいるような感覚。教員をやってきた私が間に入っていることが、影響があるのではないかなと。こういった人材を置くことなど、世の中に浸透させていくには、どのような方法があると思いますか。

中澤:

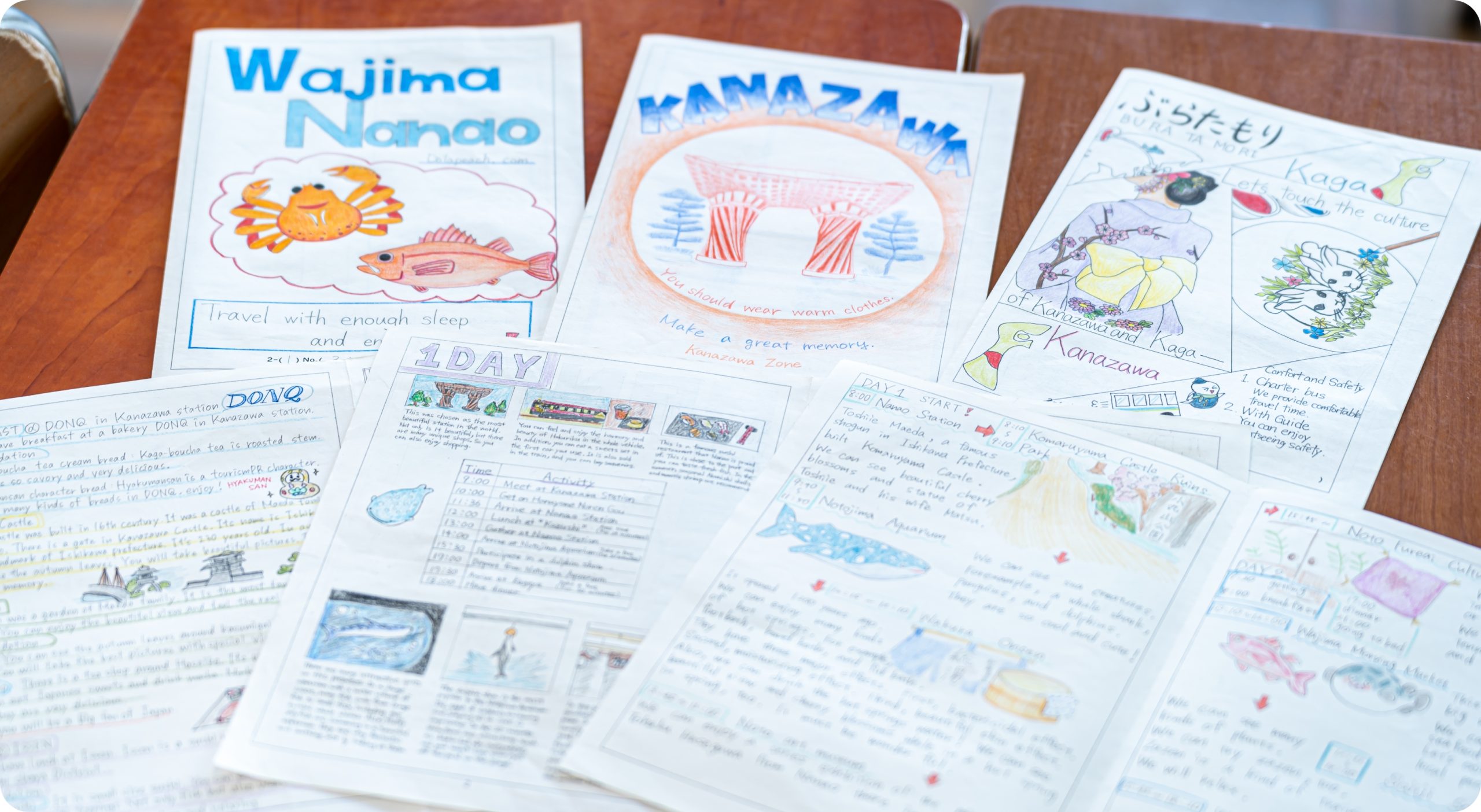

関わってくれる企業さんや大人の方をいかに増やしていくか。そこに尽きるんだろうなと思っています。コラボすることによって、大きいことが二つある。一つは刺激になる。二つ目は、いつもと違う体験ができるということ。一つ目の刺激は、生徒だけじゃなく先生にも刺激になる。関わってくれた大人にも刺激になる。刺激はわくわくするし、楽しいことが多い。大人がわくわくすれば、子どももわくわくする。そういうことをやっていきたいですね。あとは、今までやっていない体験を子どもたちはやりたいわけです。そうした意味で、この推進室が果たしている役割は大きいと思います。附属園には幼稚園児もいますから、推進室にはフィルターの役割も果たしてもらっています。

コロナ禍で、社会のニーズって劇的に変わるものだなと。あとはスピード感が必要。今、必要とされることはできるだけ早く対応するべき。そのニーズは子どもたちからのニーズもあるけれど、社会のニーズもあるわけです。社会とつながりながら、子どもたちの顔もしっかり見ながらやっていきたいですね。

福田:

刺激という話が出ましたが、高校生のプロジェクトの中でも肌で感じています。学校にいる子どもたちと、一緒に何か創造して垣根を崩していくことで、双方にとって刺激になる。そしてお互いに高まって「三方よし」になるといいなと感じました。

中澤:

コラボレーション推進室を設立するときに、「協働でやること」「教育データの活用」「社会創造イノベーション」の3つの柱を立てました。今はアイデアが価値を生み出す時代。「創造」に加えて、「想像」も大事です。アイデアを企業さんに提供して、それを企業さんが具現化してくれる。これも協働じゃないかなと。これからも子どもたちの発想を活かし、協働していけたらと思います。