幼児期から小学校への移行期、特に5歳児から1年生への「架け橋期」は、子どもたちの育ちをつなぐ大切な時期です。しかし、子どもたちの育ちはその前段階から連続しており、5歳児になるまでの過程をどのように過ごすかが、その後の学びに大きく影響します。

このような視点から、幼小接続を考える「保育を語る会」を、第39・40回のProjectHESOセミナーにて開催しました。

午前中には保育参観を実施。現役の保育関係者だけでなく学童支援補助員、そして私学の大学生も参加しました。

学生たちは、大学での学びと実際の保育現場を照らし合わせながら、自分なりの気づきや考えを深める貴重な機会となりました。

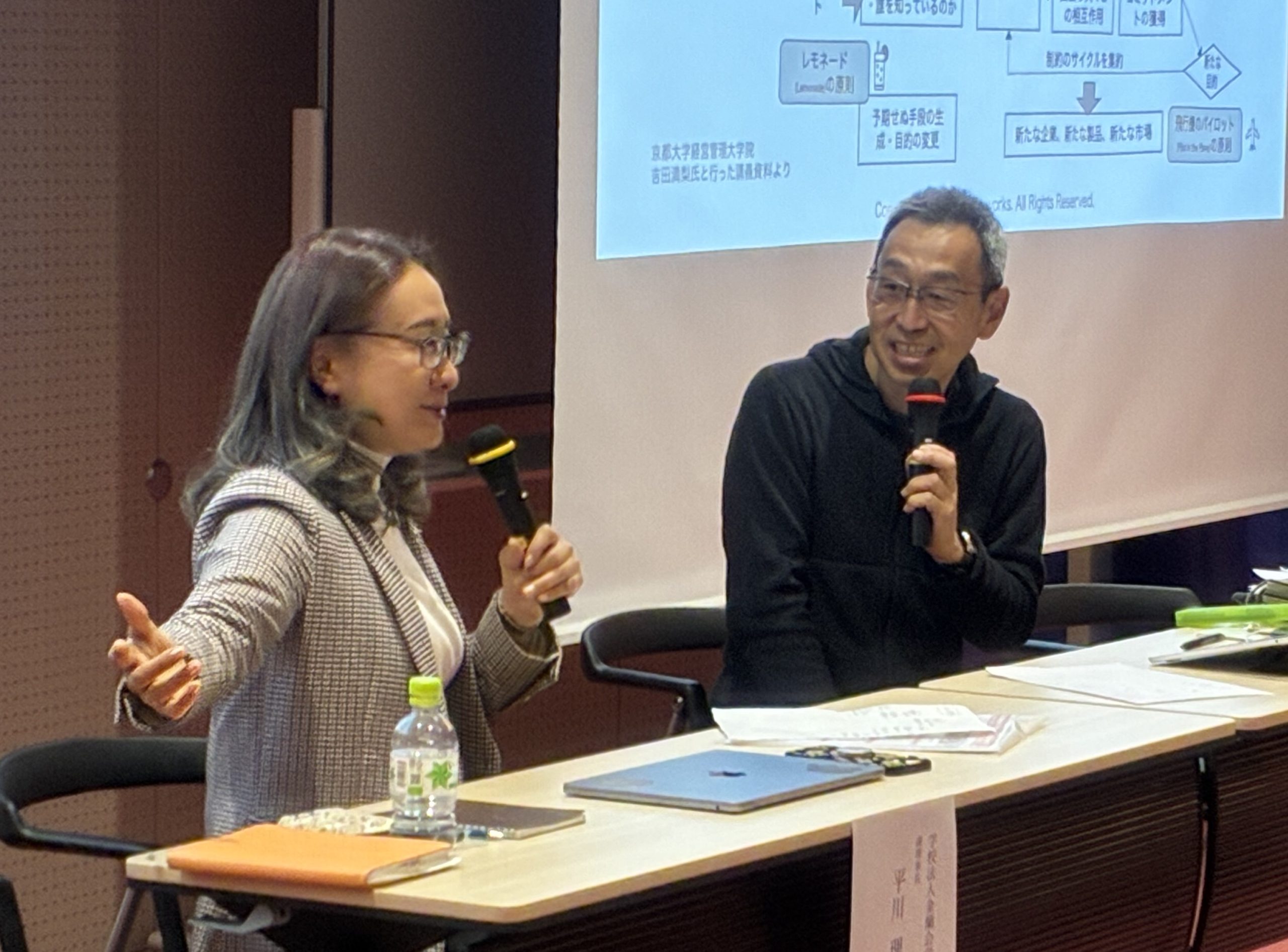

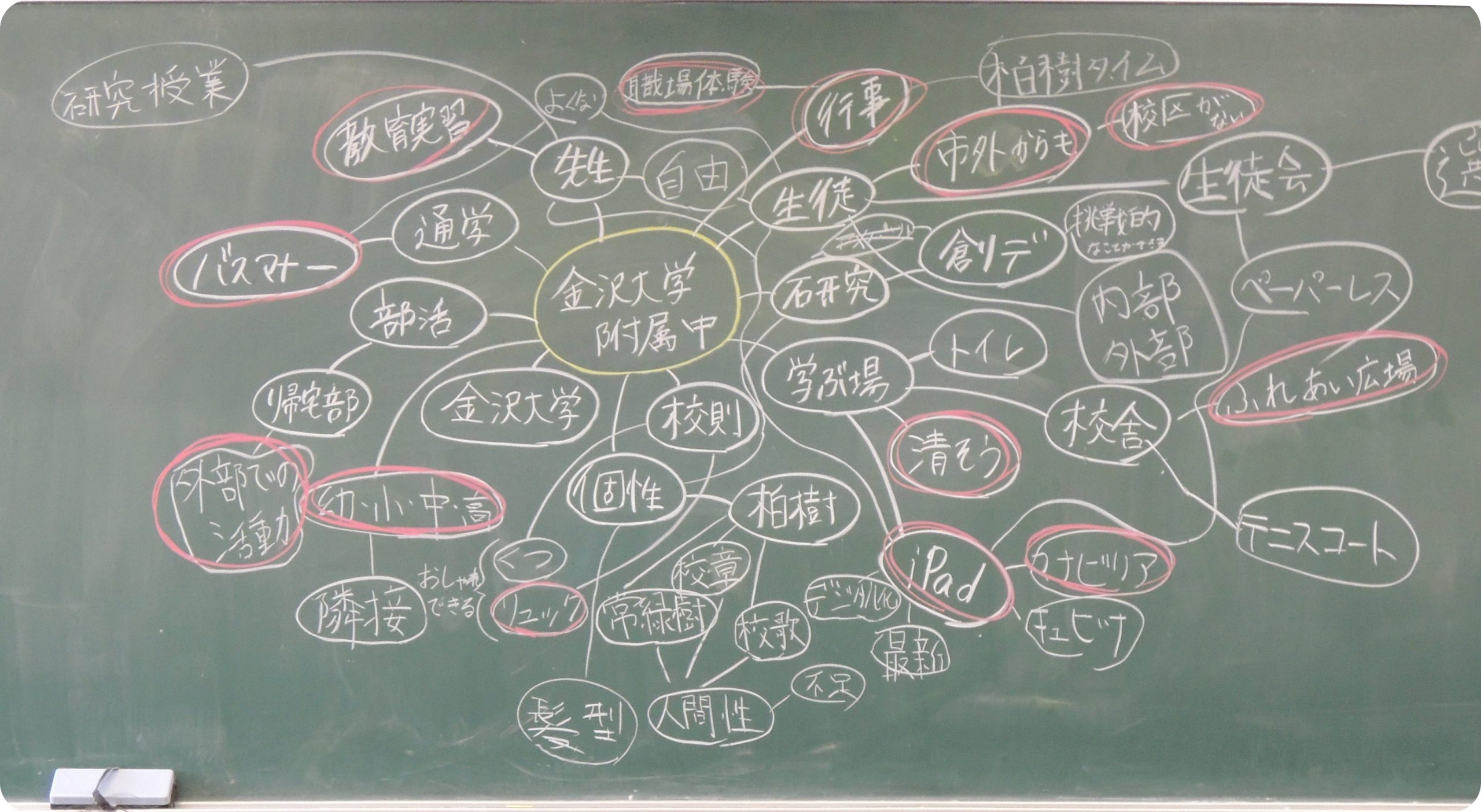

午後からはグループ協議を行い、滝口圭子教授(金沢大学人間社会学域学校教育系)の助言をいただきながら、保育の実践について多様な視点から語り合いました。

特に、4歳児、5歳児の実践について語り合う中で、小学校への「架け橋期」である5歳児、そしてそれに連なる4歳児が園生活でどのような経験や学びを通し、小学校の育ちへ滑らかにつなげていくかについて考えを深めました。

以下は、参加者の感想です。

【参加者の感想より】

•「いろいろな立場、視点をもたれた先生があのお話を聞くことができて有意義だった」

•「違う環境にいる参加者が一つの同じ環境を見た時に、様々な視点をもち、それを共有できる今回の機会は貴重であり有意義な時間となった」

•「同じ職名の先生とお話しできたこと、保育を共有できたことが楽しく学びになった」

•「他園の先生方と語り合うことは、自分の保育観を見直し、今後にどう生かしていくか考えるよい機会となった」

•「子供たちにどう育ってほしいか,どこを育てたいかという“ねらい”を明確にし、発達に応じた遊びや活動になるよう考えていくことが大切だと学んだ」

このような声から、幼児の発達や育ちに応じた環境の構成や教師の援助について、改めて考える場となったことがうかがえます。

発達の連続性を意識した環境構成や援助が小学校への滑らかな接続に極めて重要であるとの認識を参加者間で共有することができました。

また、「自園の子供達、保育教諭と一緒に毎日の保育を楽しみたいです」といった前向きな気持ちを持ち帰る参加者の姿も見られ、明日からの保育への意欲につながる時間となりました。

今後も、幼小接続プロジェクトの取り組みを県内外の皆様と共有できる機会を継続的に創出してまいります。子どもたちの育ちを支える保育・教育のあり方を、共に考え、深めていきましょう。